インスリン刺激により発現が増加・減少する遺伝子を同定

東京大学は11月23日、インスリンの時間変化や濃度により遺伝子発現の制御が異なることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院新領域創成科学研究科博士後期課程の佐野貴規氏と同大学大学院理学系研究科博士後期課程の川田健太郎氏、大野聡特任助教、黒田真也教授らと、同大大学院新領域創成科学研究科の鈴木穣教授との共同研究によるもの。研究成果は「Science Signaling」に11月22日付で掲載されている。

画像はリリースより

血中インスリンは、食後の血糖上昇に応じて高濃度で一過的に分泌される追加分泌、絶食時でも低濃度で持続的に維持される基礎分泌などの時間変化を示す。インスリンは代謝など多彩な生理現象を制御するが、その一部は遺伝子発現を介していることが知られている。しかし、インスリンの時間変化や濃度により、どのように遺伝子発現が制御されるのかについては明らかになっていなかった。

2型糖尿病のメカニズム解明につながる可能性

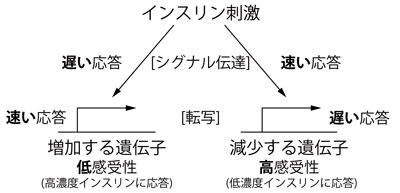

研究グループは、肝がん由来の培養細胞を用いて、インスリン刺激に対して発現が増加する遺伝子と発現が減少する遺伝子を同定。実験と数理モデルを用いた解析から、発現が減少する遺伝子群はインスリンに対する濃度感受性が高い(低濃度インスリンに応答する)ものの応答は遅く、逆に発現が増加する遺伝子群は濃度感受性が低い(高濃度インスリンに応答する)ものの応答は速いことがわかったという。さらに、ラットを用いた個体レベルの解析から、発現が増加あるいは減少するインスリン応答性遺伝子群のうちの一部は、実際に生体内でも同様の応答をすること確かめられた。このことは、発現が増加あるいは減少するインスリン応答性遺伝子群は、インスリンの時間変化や濃度に依存してそれぞれ選択的に制御されることを示している。

今回の研究で用いられた複数の時間変化の刺激を駆使した解析手法は、遺伝子発現だけでなく、応答の時間波形が得られる全ての生命現象に適用することが可能だという。さらに、インスリン刺激の時間変化や濃度に対して遺伝子の応答が異なる仕組みを明らかにすることは、インスリンの生理的な作用や、その破綻である2型糖尿病のメカニズム解明に役立つと考えられると、同研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース