大脳皮質の高次領域に特定の時空間活動パターンを引き起こすことで

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)は9月9日、大脳皮質の高次領域に特定の時空間活動パターンを引き起こすことで、被験者の顔の好みを好き・嫌い両方向に変化させられることを発見したと発表した。この研究は、ATR・脳情報通信総合研究所・脳情報研究所・行動変容研究室の柴田和久研究員、佐々木由香研究員(ブラウン大学准教授)、渡邊武郎室長(ブラウン大学終身栄誉学部長)、川人光男所長のグループによるもの。研究成果は「PLoS Biology」に9月8日付けで掲載されている。

画像はリリースより

2011年に柴田研究員らが開発した人工知能技術とfMRIを駆使した最先端のニューロフィードバック法では、脳領域に特定の活動パターンを誘導して、認知がどのように変化するかを調べることができる。単一の脳領域に異なる活動パターンを誘導した結果、それぞれ異なる認知機能に変化が起これば、その領域が複数の異なる認知機能に関わることを実証でき、ヒト脳研究においても、単純な機能局在論を超えた重要かつ新しいアプローチが可能となる。

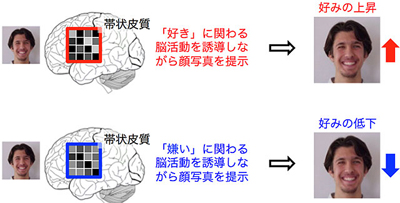

研究グループは、高次脳領域(帯状皮質)に着目し、重要な社会認知機能である顔の好みと帯状皮質の関係を調べた。400枚の顔写真に対する被験者の好み評定(1:嫌い、10:好き)を測定。次に、帯状皮質の活動パターンから被験者の好み評定を推定するデコーダを作成した。続いて、このデコーダを用い、特定の顔写真を提示しながら、被験者に自分で自分の帯状皮質に好き・嫌いに関係する活動パターンを誘導してもらう訓練を3日間行い、最後に、前述の400枚の顔写真に対する好み評定を再び測定し、結果を事前評定と比べることで、DecNef訓練によって顔の好みが変化したか検討したとしている。

高次脳領域の活動ダイナミクス異常を改善するための治療法開発へ

その結果、被験者に特定の顔写真を見せながら帯状皮質の活動を好き状態に近づけると、被験者はその顔をより好きになり、同様に、帯状皮質の活動を嫌い状態に近づけると、被験者はその顔をより嫌いになることがわかった。これらの結果は、顔の好き・嫌いという異なる認知機能の両方に、帯状皮質における特定の活動パターンが因果的に関わることを示唆するものとなる。

従来のヒト脳研究は主に機能局在論にもとづいており、異なる脳領域がそれぞれ別の認知機能に関わると考えられてきたが、今回の研究では、単一の脳領域が複数の異なる認知機能に因果的に関わり得ることを、ヒトにおいて世界で初めて見出したものとなる。これは、DecNefという脳活動パターン操作を可能にするアプローチによって初めて得られる成果といえる。

研究グループは、今回の研究の過程において、DecNefの高度化にも成功。まず、脳の状態を異なる複数の方向に変化させることが可能になった。また、DecNefは視覚皮質という比較的低次の脳領域に適用されてきたが、低次・高次にかかわらずあらゆる脳領域に適用可能になった。今後は、この改良版DecNefを応用し、これまで治療が難しかった精神疾患などの原因となる高次脳領域における活動ダイナミクス異常を改善するための治療法開発を進めていくと、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・株式会社国際電気通信基礎技術研究所 プレスリリース