骨粗鬆症患者70代の2割、80代の4割で圧迫骨折発生

大阪市立大学は7月5日、MRIによって骨粗鬆症性椎体における遷延治癒を予測できる可能性を明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学研究科整形外科学の高橋真治病院講師ら研究グループによるもの。研究成果は、医学専門誌「Osteoporosis International」に6月25日付けでオンライン掲載された。

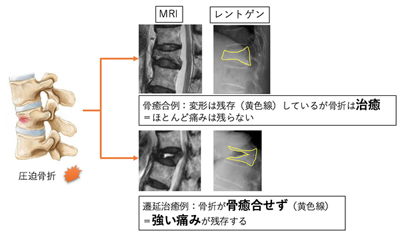

画像はリリースより

2015年の国勢調査によると、高齢者の割合は25%を超えており、今後も骨粗鬆症患者は増加の一途をたどると予想される。骨粗鬆症患者では、転倒や打撲など明らかな受傷起点がなくても、骨粗鬆症性椎体骨折、いわゆる圧迫骨折を発生することがあり、70代で約20%、80代になると約40%の人が罹患するといわれている。

圧迫骨折は、腰曲がりの大きな原因となり、罹患すると脊椎の変形が遺残するが、多くの症例では3か月程度で骨癒合し、治癒する。しかし、一部に骨癒合が得られない場合、強い腰背部痛が残存することが多く、患者の生活の質、日常生活動作に悪影響を与える。また、骨折がきちんと癒合するかどうかの判定には3~6か月と長期を要するということも大きな問題のひとつされている。

骨折椎体内にT2高信号示すと最も遷延治癒に移行しやすく

今回、研究グループは、153人の発症2週以内の骨粗鬆症性椎体骨折患者を対象とし、6か月以上追跡した。その結果、6か月経過しても骨癒合が得られない遷延治癒例30例(約20%)が認められた。これを解析したところ、MRIで骨折椎体内にT2高信号(髄液と同輝度)を示している例が最も遷延治癒に移行しやすいことが示された。次に有用であったのはT2低信号領域を広範囲に認める所見だった。特に、受傷時および1か月で予後不良所見(T2高信号あるいは低信号広範囲)を認める場合には、63%で遷延治癒を認めることがわかった。

逆に、受傷時に予後不良所見を認めても1か月後に消失している例では、わずか11%しか遷延治癒に移行しなかったという。このことから、1か月を経過しても予後不良所見が残存する場合は、従来の保存治療のみではなく、手術を含めたより強力な治療が必要と考えられる。近年ではセメントを注入する低侵襲な手術も広く行われているため、それもひとつのオプションになると、研究グループは述べている。

今回の研究により、骨粗鬆症性椎体骨折患者において早期にMRIを撮影することは、骨折の見落しを防ぐだけではなく、遷延治癒の予測にも有用なことが実証された。急性期にMRIを撮影し、予後不良の画像所見を有する患者に対して早期に強力な治療を実施することで、効率的な治療指針を確立できるようになることが期待される。

▼関連リンク

・大阪市立大学 新着情報