腹膜炎や肺炎、術後感染などにより世界的に増えつつある敗血症

筑波大学は5月6日、敗血症の発症を促進する新しい免疫細胞を世界で初めて発見したと発表した。この研究は、同大医学医療系・生命領域学際研究センターの渋谷彰教授、本多伸一郎研究員らと、東京大学医科学研究所の三宅健介教授らの共同研究グループによるもの。成果は英科学誌「Nature Communications」に5月5日付けでオンライン公開されている。

画像はリリースより

敗血症は、細菌による感染を発端として、細菌が産生する毒素が全身に広がり、多臓器不全、血圧低下、ショックなどの症状を引き起こす重篤な全身疾患。特に大腸菌を代表とするグラム陰性菌の成分であるリポ多糖(LPS)は、敗血症性ショックを引き起こす原因だ。現在、敗血症の発症数は腹膜炎や肺炎、術後感染などから世界的に増えつつある。日本では、正確な患者数の統計はないが、米国では毎年およそ100万人の患者が発症し、その20~30%が死亡している。集中治療が必要な患者の死因としては最多の疾患で、新たな治療法の確立が待たれているのが現状だ。

辺縁帯B細胞は、脾臓の辺縁帯に存在し、脾臓の全免疫細胞中のおよそ2~3%にあたる、ごく少数の特殊なB細胞。これまで抗体を産生することによって、血液中に侵入した細菌の感染防御に働く細胞として知られていたが、そのほかの機能については知られておらず、謎の部分が多く残されていた。

IL-6の産生を介して敗血症を悪化

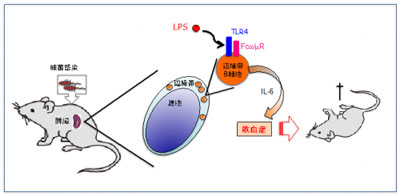

今回の研究では、辺縁帯B細胞が生体内で果たしている機能を明らかにするために、辺縁帯B細胞のみを欠損したマウスを作製。実験を行ったところ、今までの常識とは逆に、敗血症においては、辺縁帯B細胞がその発症を促進させる細胞であることを発見したという。

さらにはその際、辺縁帯B細胞から産生されるインターロイキン6(IL-6)が、敗血症の発症を促進する因子であることを発見。そこで、IL-6の働きを阻害する抗体を投与したところ、敗血症による死亡率を顕著に減少させることに成功したという。

同研究で、これまで細菌感染に対して防御すると考えられてきた辺縁帯B細胞が、IL-6の産生を介して、敗血症を悪化させることが初めて明らかになった。これは、細菌の種類や、敗血症になるほどの量によっては、その働きが異なることを示唆しているものと推察される。同研究ではさらに、IL-6の機能を阻害する抗体が、敗血症を誘導したマウスの生存率を顕著に改善することが示されたことから、今後はヒトの敗血症でも辺縁帯B細胞が同様な働きを示し、IL-6の機能を阻害する抗体が有効であることを明らかにしていくことが必要だ、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース