新たに作製したマウスや構築した実験システムを用いて

大阪大学免疫学フロンティア研究センターは5月10日、胚中心B細胞から抗原を記憶する免疫細胞であるメモリーB細胞への分化誘導の仕組みを、分子レベルで解明する研究結果を発表した。この研究は、同センターの新中須亮助教、黒崎知博教授らの研究グループと、理化学研究所統合生命医科学研究センターの岡田峰陽チームリーダーの研究グループによる共同研究。研究成果は、科学雑誌「Nature Immunology」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

細菌やウイルス、ワクチンなどの抗原が人体に入ると、リンパ組織の中で胚中心が形成されるメモリーB細胞は、胚中心に存在する胚中心B細胞から誘導されてくることが知られているが、その誘導の仕組みはよく分かっていなかった。そこで研究グループは、新しく作製したマウスや構築した実験システムを用いて、この疑問の解決に取り組んだという。

メモリーB細胞をターゲットにしたワクチン戦略に影響を与える可能性

研究グループは、胚中心から誘導されすぐのメモリーB細胞を検出できるマウスを作製。そのマウスを反応するB細胞抗原レセプターが既にわかっているモデル抗原を使って免疫し、誘導された胚中心B細胞と胚中心B細胞から誘導されてすぐのメモリーB細胞について、そのB細胞抗原レセプターの体細胞高頻度突然変異について評価した。

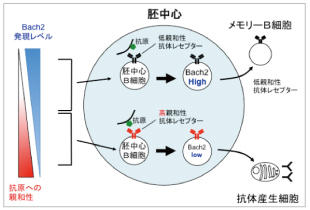

その結果、メモリーB細胞は免疫抗原への親和性成熟の進んでいない胚中心B細胞から誘導されやすいことが判明。また、同じマウスを用い、メモリーB細胞が胚中心B細胞から誘導される時期を経時的に評価したところ、胚中心が誘導されてすぐの早い時期で誘導されやすいことが分かったという。胚中心B細胞の免疫抗原への親和性が経時的に上がることは、既に知られていることから、メモリーB細胞は胚中心形成後すぐ、親和性成熟が十分に起こる前の胚中心B細胞から誘導されやすいということが明らかになったとしている。

次に、胚中心B細胞からメモリーB細胞への分化に重要な因子を見つけるために、免疫抗原への親和性の高い胚中心細胞と低い胚中心細胞の主立った遺伝子の発現量を比較。その結果、免疫抗原への親和性の低い細胞では、高い細胞に比べ、転写因子「Bach2遺伝子」の発現量が2倍以上高いことが分かった。さらに、Bach2遺伝子のメモリーB細胞誘導における役割を調べるため、Bach2遺伝子の発現量が低いマウスを用いて解析したところ、Bach2遺伝子が十分に発現できるマウスに比べ、メモリーB細胞の誘導能が約4分の1に低下していることが判明した。これらの結果から、胚中心B細胞のうちBach2遺伝子の発現量が高く維持されている細胞群がメモリーB細胞へ分化しやすいことが分かったという。

今回得られた結果は、「メモリーB細胞は胚中心B細胞の中で高い親和性を獲得できた細胞から誘導される」という概念をくつがえす結果であり、メモリーB細胞をターゲットにしたワクチン戦略に大きな影響を与える可能性があるという。また、胚中心B細胞中のBach2遺伝子の高発現維持が効率的なメモリーB細胞誘導に重要であることも明らかになったことから、今後、Bach2遺伝子を標的としたワクチンを開発することで、効率的にメモリーB細胞を人為的に誘導できる可能性が期待できるという。

▼関連リンク

・大阪大学免疫学フロンティア研究センター プレスリリース