転移や浸潤が起こりやすく、抗がん剤の種類も限られる食道扁平上皮がん

徳島大学は3月15日、同大大学院医歯薬学研究部人類遺伝学分野の井本逸勢教授、増田清士准教授らの研究グループが、RNA結合蛋白質(RBP)ファミリーの1つである「T cell restricted intracellular antigen-1」(TIA1)が食道扁平上皮がんの進展に促進的に関与することを発見したと発表した。

画像はリリースより

食道扁平上皮がんはリンパ節転移を起こしやすく、周囲の臓器に浸潤しやすいため、消化器がんの中でも極めて予後が悪い。また、遠隔転移のある進行食道がんや手術後に再発したがんに対しては主に抗がん剤治療が行われるが、食道がんに使用できる抗がん剤の種類と効果は限られており、大腸がんや乳がんなどに用いられているような分子標的薬の開発が望まれている。

RBPファミリー遺伝子は、遺伝情報を仲介するmRNAに結合し、mRNAの品質管理や機能分子である蛋白質への翻訳を制御(転写後調節機構)することで、体内の恒常性を維持する分子機構の中心的な役割を担う。この転写後調節機構が破綻すると、がんや神経変性疾患などの原因となる。特にがん細胞ではRBPは発がんやがんの進行を司る遺伝子群を広範囲に調節する要となる分子(ハブ分子)であることから、これを調節することで一度に多くの分子に影響を及ぼせる有望な治療標的と考えられているが、その詳細はよくわかっていなかった。

悪性度の診断マーカーや治療標的として有望か

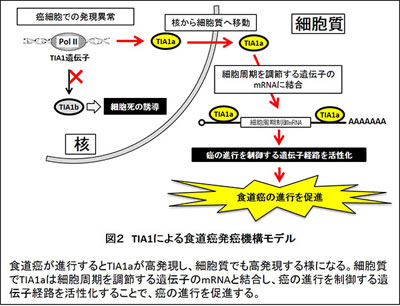

研究グループは、食道がん手術組織を用いた解析から、これまでがんに抑制的に働くとされていたTIA1蛋白質が、食道がんの発生と進展に伴って高発現するだけでなく、核内から細胞質に移行することを発見。また、細胞質でのTIA1量が患者予後の悪化と明らかに関連することがわかったという。

そこでTIA1を高発現している細胞の解析を進め、最終的にTIA1は細胞質で細胞周期を制御するサイクリンA2、SKP2など遺伝子群のmRNAに特異的に結合し、その蛋白質量を増加することでがん細胞の増殖や腫瘍の形成を促進することが判明。実際、食道がん組織内ではTIA1が高発現している部位でこれらの細胞周期制御因子の量が増えていることを確認したという。

また、TIA1には構造が非常に類似した蛋白質(アイソフォーム)がTIA1aとTIA1b の2種類あり、これまでは機能面での違いは無いと考えられていた。これらを各々高発現させた細胞を作成して解析を行った結果、TIA1aとTIA1bは異なる細胞内分布を示し、細胞質に分布できるTIA1aアイソフォームが、食道がん細胞で見られるTIA1のがん促進作用に関係していることが判明。実際、TIA1a量を特異的に抑制すると食道がん細胞の増殖や腫瘍の形成が明らかに減弱することも確認したという。

今回の成果から、TIA1は、悪性度の診断マーカーや治療標的として有望である可能性がある。また、口腔がん、子宮頸がん、肺がんなどの扁平上皮がんでも高発現していることから、TIA1を標的とした新薬は広範囲のがんに効果が期待される。今後研究グループでは、TIA1aの細胞内機能を特異的に制御する分子を特定するとともに、これらをがん特異的に抑制する方法の開発を進めていくとしている。

▼関連リンク

・徳島大学 研究成果