iPS細胞技術で作製した人工がん幹細胞を活用

横浜市立大学 先端医科学研究センターは2月26日、茨城大学農学部の鈴木義人教授、横浜市立大学大学院医学研究科の梁 明秀教授らが、がん幹細胞の特徴を兼ね備えた人工がん幹細胞を用いて、この細胞の増殖を特異的に抑制する新規化合物をトチュウ(杜仲)緑葉の成分中に発見したと発表した。この研究成果は、学術誌「Phytochemistry」2月号に掲載されている。

画像はリリースより

がん幹細胞は自己複製能をもつとともに、正常な組織に移入されると元の腫瘍と同様の腫瘍組織を誘導する機能がある。また、がん幹細胞は増殖速度が比較的遅く、かつ、細胞表面に特殊なポンプを持ち、抗がん剤が排出されてしまうため、既存の抗がん剤が効かないという特徴もある。そのため、抗がん剤治療を施しても、残存したがん幹細胞が再発や転移の原因となることから、がん幹細胞を標的とした治療法の確立が急務の課題となっていた。

一方、がん幹細胞は腫瘍組織に僅かにしか存在しないため、単体で取り出すことや大量に集めることができず、研究には限界があった。梁教授は、多能性幹細胞(iPS細胞)誘導技術を用いて、ヒト乳腺上皮細胞から、がん幹細胞の特徴を兼ね備え、未分化性を保持した状態で大量に培養できる人工がん幹細胞(iCSCL-10A)の確立に、2014年に成功。iCSCL-10Aを用いることで、がん幹細胞を撲滅する薬剤のスクリーニング等、さまざまな研究が進むことになったという。

トチュウの生葉にも存在を確認、新規天然化合物であることが判明

今回、抗がん幹細胞作用を示す化合物をトチュウの抽出物から探索。その結果、トチュウの緑葉の成分に、人工がん幹細胞の増殖を抑制する新規化合物を発見した。次に、質量分析、核磁気共鳴スペクトルといった機器分析を用いて、この化合物の構造を決定。トチュウの学名であるEucommia ulmoidesにちなんで、「Eucommicin A」(ユーコミシン・エー)と命名した。

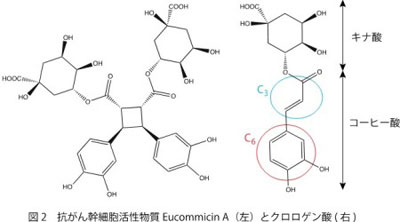

この化合物は、2分子のクロロゲン酸が二重結合部位でシクロブタン環構造を形成するように二量体化した化合物。クロロゲン酸はコーヒー酸とキナ酸が脱水縮合し、6つの炭素からなるベンゼン環(C6)と3つの炭素(C3)を有する。このことから、Eucommicin Aは、C6-C3化合物2分子が結合して生成される「リグナン」という化合物群の一種であるという。シクロブタン環を形成するリグナンは珍しく、Eucommicin Aはこれまでに報告のなかった新規化合物であるとしている。

この化合物の発見には市販されているトチュウ葉の乾燥粉末の抽出物が用いられたが、その後トチュウの生葉でも存在を確認し、同化合物が新規天然化合物であることが明らかになったという。トチュウは漢方薬の原料であり、その葉の抽出物は杜仲茶として一般的にもよく知られ、トチュウに含まれるイリドイドやフラボノイドには抗腫瘍活性があるとの報告もある。がん幹細胞をターゲットとし、これを抑制する物質の発見は、今後の新たな薬剤の開発などにつながることが期待される。

▼関連リンク

・横浜市立大学 先端医科学研究センター 研究成果