最先端のウイルスベクターによる神経回路操作技術駆使

生理学研究所は1月14日、脳出血を生じさせたラットへの集中的なリハビリテーション実施により、運動機能を司る大脳皮質の「運動野」から進化的に古い部位である脳幹の「赤核」へと伸びる軸索が増加し、この神経回路の強化が運動機能の回復に必要であることを、最先端のウイルスベクターによる神経回路操作技術(ウイルスベクター二重感染法)を駆使して証明したと発表した。

画像はリリースより

この研究は、同研究所認知行動発達機構研究部門の伊佐正教授、名古屋市立大学大学院医学研究科・脳神経生理学分野の飛田秀樹教授、および石田章真助教を中心とする共同研究チームによるもの。

脳卒中などの脳損傷時には、しばしば随意運動に関わる運動野と脊髄を結ぶ神経回路(皮質脊髄路)が傷害され、四肢の麻痺が現れる。リハビリは損傷を受けた脳の再編成を促すことで麻痺した手足の機能の回復を導くと考えられているが、詳細は分かっていなかった。

より効果的なリハビリ法開発に期待

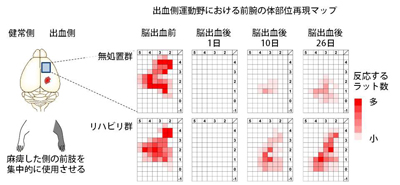

そこで、共同研究チームでは、進化的に古い脳幹部に存在し、運動に関わる神経核「赤核」と、大脳新皮質に存在し随意運動を司る「運動野」との結合に注目。運動野と脊髄を結ぶ神経回路の一部である内包に脳出血が生じると、出血した脳の半球と反対側の手足に麻痺が生じるが、脳出血を起こしたラットに対し、リハビリとして麻痺した側の前肢を一週間集中的に使用させると、前肢の運動機能が著しく回復し、運動野において手の運動に相当する領域が拡大することを発見した。

また、リハビリを実施したラットでは、訓練を行わなかったラットに比べ運動野から赤核へ伸びる神経線維が増加していることも明らかにした。さらに、ウイルスベクター二重感染法を使い、この運動野と赤核を結ぶ神経回路の機能を選択的に遮断したところ、リハビリによって回復した前肢の運動機能が再び悪化することを証明した。

これらにより、リハビリによる神経回路の再編成(運動野-赤核間の神経回路の強化)が運動機能の回復に必要であることを実証したこととなる。共同研究チームでは、今回の研究成果がより効果的なリハビリ法の開発につながる成果と期待できるとしている。

なお、研究成果は、米国科学誌「Journal of Neuroscience」(1月13日号)に掲載された。

▼関連リンク

・生理学研究所 プレスリリース