薬剤耐性持つがん細胞の出現で再発が問題に

日本医療研究開発機構は2015年12月25日、ALK融合遺伝子を持つ肺がん(ALK陽性肺がん)に対する治療薬耐性の原因を発見したと発表した。この研究は、がん研究会がん化学療法センター基礎研究部の片山量平主任研究員、マサチューセッツ総合病院(MGH)がんセンターなどの研究グループによるもの。研究成果は、Cell誌とLancet誌が共同でサポートする新規オープンアクセス誌「EBioMedicine」に、同年12月18日付けで公開された。

画像はリリースより

ALK陽性肺がんは、非小細胞肺がんの患者100人のうち3~5人程度に見つかるといわれている(日本人で推定2,000症例/年)。ALK融合遺伝子とは、受容体型チロシンキナーゼをコードするALK遺伝子と他の遺伝子が融合してできた異常ながん遺伝子。ALK融合遺伝子からできたALK融合タンパク質では、恒常的なALKチロシンキナーゼの活性化により細胞増殖シグナルが出続け、がん細胞が増殖する。

ALK陽性肺がんに対しては、異常活性化したALKのチロシンキナーゼ活性を阻害できるALKチロシンキナーゼ阻害薬(ALK阻害薬)が有効であることが明らかとなっており、現在では複数のALK阻害薬が臨床応用されている。しかし一方で、多くの症例で数年以内に薬剤耐性を持ったがん細胞が出現し、再発してしまうことが問題となっている。

P糖たんぱく質の過剰発現がCeritinib耐性引き起こす

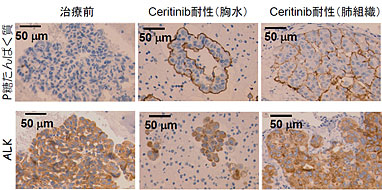

研究グループは、ALK陽性肺がんに対する次世代ALK阻害薬Ceritinib(米国、欧州で承認済み。日本では承認申請中)に対する耐性を引き起こす原因として、新たに薬剤排出トランスポーターのひとつであるP糖たんぱく質(ABCB1)の過剰発現がCeritinibのがん細胞外への排出を促進し、Ceritinib耐性を起こしていることを発見した。

そして、その耐性に対してP糖たんぱく質の阻害剤とCeritinibの併用療法や、P糖たんぱく質による排出の影響を受けないALK阻害薬(アレクチニブやLorlatinib)が有効であることを示す結果を得たとしている。

これらの研究結果から、今後様々なALK阻害薬が使用可能となった場合、ALK阻害薬耐性となった時に、ALK遺伝子の変異に加えて、P糖たんぱく質の発現を免疫染色法などで検索することで、より効果的な治療法の選択に役立つことが予想されると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・日本医療研究開発機構 プレスリリース