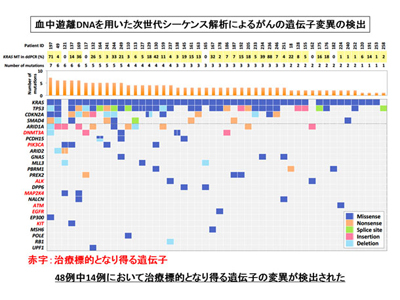

新手法で3割に治療標的となり得る遺伝子異常検出

国立がん研究センターは12月16日、これまで生検や手術で採取した組織などを用いて行っていた網羅的なゲノム異常の解析を、血液でも高精度に行える新たな手法を開発し、さらに血液からも進行膵臓がんの約30%に治療標的となり得る遺伝子異常を検出したと発表した。

画像はリリースより

この研究は、国がん研がんゲノミクス研究分野の柴田龍弘分野長と谷内田真一ユニット長の研究グループが行ったもの。研究成果は、英科学誌Nature系オンライン科学誌「Scientific Reports」に、12月16日付けで掲載された。

がんにおける治療標的遺伝子異常を探索する組織生検は、患者の負担が大きく、出血などの合併症の危険性も伴う。そのため、患者の負担が少なく、複数回の検査も可能な血液や体液(尿など)を用いた網羅的ながんゲノム解析が、新しいがん分子診断法として期待されていた。

検出感度向上で難治がんの早期診断への応用も

研究グループは、組織生検などにより膵臓がんと診断された患者の血液を用い、膵臓がんに高頻度に異常が見られる遺伝子と、治療標的となり得る遺伝子を含めた膵臓がんのゲノム異常を、低侵襲な検査法である血液(約5mL)から検出する方法について検討を行った。

その結果、既存のキットを組み合わせた新たな前処理法を開発し、シークエンスデータの情報解析も工夫することで、これまでの1/20である10ng程度のcfDNAからもイルミナ社の次世代シークエンサーによるターゲットシークエンス解析を行うことのできる独自の手法を開発した。この解析手法を用いて進行膵臓がん患者の血液からゲノム解析を行った結果、全ての症例で1つ以上のがんの体細胞変異が検出され、さらに治療標的となり得るPIK3CA、EGFR、ATM遺伝子などの変異も14例(約30%)の症例で認められたとしている。

研究グループは、これまで分子標的薬の開発が進んでいない膵臓がんでも、がんの遺伝子異常に基づいた個別化治療が有効である可能性が示唆され、今後さらに検出感度を向上させることで、治療標的の探索だけでなく、難治がんの早期診断への応用も期待されるとしている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース