多数の免疫細胞が中枢神経組織に侵入する仕組み明らかに

東京大学は12月9日、多発性硬化症において多数の免疫細胞が中枢神経組織に侵入する仕組みを明らかにした研究結果を発表した。この研究は、同大学大学院医学系研究科病因・病理学専攻免疫学分野のMatteo M.Guerrini学術支援職員(研究当時)と岡本一男助教、高柳広教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国科学誌「Immunity」のオンライン速報版で、米国東部時間の12月8日付けに公開された。

画像はリリースより

多発性硬化症は、中枢神経系の組織に免疫細胞が侵入して神経を傷つけた結果、視力障害や感覚障害、運動麻痺などの神経症状が起こる自己免疫疾患。患者数が全世界で約250万人に及ぶ難病の神経疾患で、いまだ根治療法が存在しない。

健常状態では、中枢神経組織内に血液中の有害物質が侵入できないように、血液脳関門と呼ばれる特殊なバリア機構が存在するため、免疫細胞は簡単に侵入できない。しかし、多発性硬化症では、たくさんの炎症性細胞が中枢神経組織に侵入し集積してしまう。多発性硬化症で、炎症性細胞が血液脳関門を通り抜けて中枢神経組織に集まる理由は詳しく分かっていなかった。

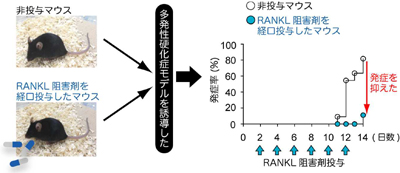

RANKL標的の新しい疾患制御の治療アプローチ開発に期待

今回、研究グループは、マウスの多発性硬化症モデルである実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)の解析から、病原性T細胞が発現するサイトカインRANKLが、中枢神経組織のアストロサイトを刺激してケモカインを放出させるため、多数の免疫細胞が呼び寄せられ、炎症が起こることを突き止めた。また、このマウスでは、病原性T細胞やマクロファージなどの炎症性細胞が中枢神経組織内に侵入できず、中枢神経組織の炎症も髄鞘破壊も強く抑えられていた。RANKLの刺激を受け取ったアストロサイトは、細胞の移動を促す因子であるケモカインを大量に産生し、その結果、多くの病原性T細胞や炎症性細胞を中枢神経組織に呼び寄せてしまい、慢性的な炎症が起こることも分かった。さらに、RANKLの低分子阻害剤をマウスに経口投与することで、EAEの発症率を抑えることができた。したがって、RANKLを阻害する治療アプローチが多発性硬化症に有効であることが判明したとしている。

近年、RANKLに対する中和抗体が骨粗しょう症やがんの骨転移病変の治療薬に承認され、骨疾患分野で注目されている。同研究グループは、今回の研究成果により、RANKLを標的とした新しい疾患制御の治療アプローチの開発が期待されるとしている。

▼関連リンク

・東京大学 ニュースリリース