予測シーンによって脳領域の活動パターンに違いがあるかを調査

京都大学は12月4日、同大学大学院情報学研究科の鹿内友美大学院生(博士後期課程)と 石井信教授が、国際電気通信基礎技術研究所との共同研究で、迷路ゲームに取り組むときの脳活動から次に見えてくるシーンの予測を読み取ることに成功したと発表した。この成果は、Nature系の国際科学誌「Scientific Reports」の電子版に英国時間の12月3日付けで掲載された。

画像はリリースより

私たちは職場や家などの目的地へ向かう時、もう少し行くと右手にコンビニが見える、その先にポストがあって、というように、やがて出現するシーンを思い描きながら移動していく。これまでの研究から、どちらの方向に移動しようとしているかは、海馬の場所細胞の活動で表されていることが知られていたが、まだ見えていない次のシーンの予測についてはよくわかっていなかった。

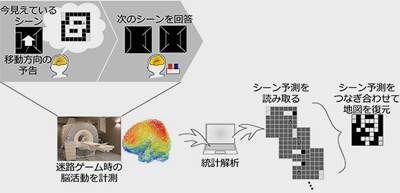

同研究では、予測を担う脳の領域でシーンを予測しているときに、予測シーンによって異なる活動パターンを示すと仮定。これまでに空間の認知に重要と考えられてきた脳領域を対象に、予測シーンによって活動パターンに違いがあるかを調べたという。

脳活動活用した新たなコミュニケーションツールの開発にも

実験参加者に、fMRI装置の中で空間移動を伴うゲームに取り組んでもらい、脳活動を計測。その結果、海馬を含む脳領域ではなく、脳の前方中央と(前頭葉内側部)と頭頂の上方(上頭頂小葉)に位置する領域でシーン予測に特化して読み取ることができることが示された。これらの領域では、実験参加者の予測が間違っているとき、迷路構造と合致した正解のシーンではなく、間違ったシーンに対応する脳活動パターンを示していた。このことは、客観的事実とは異なる、主観的な「思い込み」を読み取れたことを意味しているという。

さらに、脳活動から読み取った予測を迷路上に配置していくことで、実験参加者が記憶している地図の復元を実施。脳活動から復元された地図は、実験に用い3種類の地図のいずれでも7割以上のマスで実際の地図と同じ構造だった。また、読み取った地図は、シーン予測の正答率が高い実験参加者ほど実際の地図に近いものだった。つまり、実験参加者ごとのシーン予測の巧みさは、脳活動パターンのシーン間での違いの程度によって説明できることになるという。

今回の研究で示された、客観的事実と異なる主観の読み取りは、言語化困難な視覚イメージを脳活動から読み取り画像化する、といったコミュニケーションツールとしての発展が期待できるとしている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果