脳の構造と幸福の関係、MRIと質問紙で調査

京都大学は11月20日、主観的幸福の神経基盤を解明する研究結果を発表した。この研究は、同大学医学研究科の佐藤弥特定准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、英科学誌「Scientific Reports」誌に同日付で掲載された。

画像はリリースより

幸福は、人にとって究極の目的となる主観的経験といえる。これまでも心理学研究により、主観的幸福が、質問紙で安定して計測できること、感情成分と認知成分から構成されていることは示されていたが、主観的幸福が脳内のどこにどのように表現されているのかという神経基盤は不明だった。

そこで、同研究グループは、主観的幸福の神経基盤について、成人を対象に、脳の構造を計測する磁気共鳴画像(MRI)と幸福度などを調べる質問紙で調査した。

強く幸福感じる人、右半球の楔前部大きく

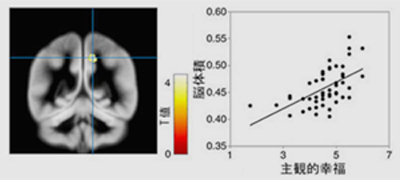

その結果、右半球の楔前部(頭頂葉の内側面にある領域)の灰白質体積と主観的幸福の間に、正の関係があることが示されたという。これは、より強く幸福を感じる人は、この領域が大きいことを意味するとしている。また、同じ右楔前部の領域が、快感情強度・不快感情強度・人生の目的の統合指標と関係することが示された。つまり、ポジティブな感情を強く感じ、ネガティブな感情を弱く感じ、人生の意味を見出しやすい人は、この領域が大きいことを意味するという。

これらの結果から、幸福は、楔前部で感情的・認知的な情報が統合され生み出される主観的経験であることが示唆されたとしている。

今回の研究成果は、主観的幸福の構造的神経基盤を、世界で初めて明らかにする知見であり、幸福という主観的な経験を、客観的・科学的に調べることができることが示された。今後、瞑想トレーニングが楔前部の体積を変えるといった知見と併せることで、科学的データに裏打ちされた幸福増進プログラムを作るといったさらなる展開が期待される。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果