急性発症患者と潜行性発症患者のDUPと予後を調査

東邦大学は10月26日、統合失調症の機能予後が、発症形式の差異(急性発症と潜行性発症)とその後の受診行動により大きく影響を受けていることを発見したと発表した。これは、同大医学部精神神経医学講座の水野雅文教授、根本隆洋准教授ら共同研究グループによる研究成果。同成果は、欧州精神医学会誌「European Psychiatry」に10月24日付で掲載された。

画像はリリースより

統合失調症はさまざまな病態や症状の特徴を持つ疾患が集まった症候群。発症の形式にも差異があり、急性発症の方が潜行性発症よりもDUP(精神病未治療期間)が短いことが指摘されていた。またDUPが機能予後に与える影響については、その関連を支持する研究と否定する見解が報告されていた。

潜行性発症患者におけるDUPがより長いことが明らかに

今回の研究では、2008年7月から2011年3月にかけて、国内6地域の14病院において、初回エピソード統合失調症患者に対する18か月間にわたる前向き縦断的追跡調査を実施。168名が研究対象基準に合致し、そのうち156名(92.9%)においてDUPと発症形式を同定。急性発症患者79名と潜行性発症患者77名の2群に分けて詳細な解析と検討が行われた。

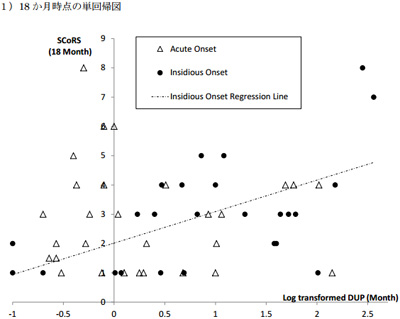

平均DUPは急性発症群8.98か月、潜行性発症群33.72か月、中央値は急性発症群1.10か月、潜行性発症群9.00か月で、いずれも統計学的に有意な差をもって、潜行性発症患者におけるDUPがより長いことが明らかになった。潜行性発症群では追跡の各時点(6,12,18か月)において、DUPと認知機能、社会機能、QOLとの間に有意な相関を確認。一方、急性発症群においてはDUPと臨床的指標の間にほとんど有意な相関を認めなかった。また、18か月後の認知機能の予測因子として、急性発症群では病前機能が、潜行性発症群ではDUPと追跡開始時の陰性症状が、それぞれ統計学的に有意な差をもって抽出されたという。

これにより、早期発見、早期治療の重要性が一層明らかになるとともに、潜行性に発症する統合失調症について、さらなる病態研究を進めることが疾患の予防や治療効果に貢献することが示唆されたと、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東邦大学 プレスリリース