負の経験により脳内の複数領域が強く活動

京都大学は10月16日、動物が嫌なことを避ける学習をしているときに、2つの脳領域が役割を分担して活動していることを発見したと発表した。

画像はリリースより

この研究は、同大学霊長類研究所の高田昌彦教授と筑波大学の川合隆嗣研究員、松本正幸教授、関西学院大学佐藤暢哉教授らによるもの。研究成果は、米科学雑誌「Neuron」に10月15日付でオンラインされている。

人はお金を失ったり、怒られたり、期待していた報酬がもらえなかったりすると、嫌だと感じるが、もしある行動をした結果、嫌なことが起こったら、次はその行動を避けるように学習する。先行研究によって、嫌なことが起こったときには、脳内の複数の領域が強く活動することが知られているが、そうした複数の脳領域がどのように協調して嫌なことを避ける学習を実現しているのかは、明らかにされていなかった。

学習の障害の原因となる神経基盤理解に繋がるか

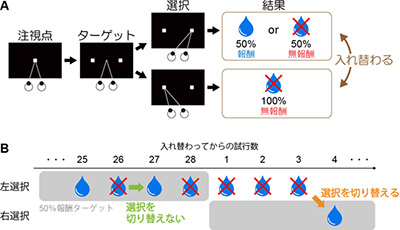

今回、研究グループは、嫌なことを避ける学習に関わる脳のはたらきを明らかにするため、認知機能が発達したマカク属のサルに学習課題を訓練し、そのときの脳活動を記録。その際、嫌なことが起こったときに強く活動することが知られている、外側手綱核と前部帯状皮質と呼ばれる2つの脳領域の活動に着目した。実験の結果、外側手綱核は嫌なことが起こったことをいち早く知らせるような役割を示した一方、前部帯状皮質は現在や過去に起こった嫌な経験を記憶して、将来の行動を適切に変えるような役割を示すことが明らかになった。

嫌なことを避けるときに、脳内の2つの領域が互いに異なる役割を果たすという今回の発見は、嫌なことから学習する脳のメカニズムについての理解を深めるばかりでなく、学習の障害の原因となる神経基盤理解にも繋がるものと期待される。また、嫌なことを避ける学習に関わる脳領域は、外側手綱核と前部帯状皮質以外にも複数存在するため、今後、同研究グループはそれらの領域の役割分担を明らかにしていくことによって、嫌なことを避ける脳のはたらきの全体像を解明していきたいとしている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果