手術時期の明確な基準がなかった2つの小児眼科疾患

岡山大学は10月13日、小児のまれな先天性の眼疾患である水晶体亜脱臼と眼表面皮様嚢腫(デルモイド)に対する手術時期の目安について報告を発表した。この研究は、同大大学院医歯薬学総合研究科(医)眼科学分野の松尾俊彦准教授らによるもので、研究成果は8月28日および9月21日付で、米オンライン科学雑誌「Springer Plus」に掲載された。

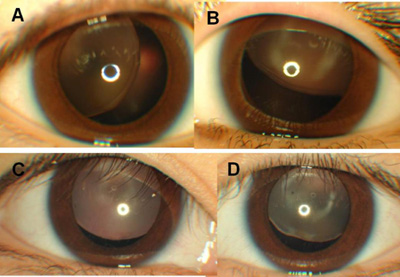

画像はリリースより

松尾准教授らはこれまで同大学病院で水晶体亜脱臼やデルモイドなどの手術を担当。今までの報告では手術時期についての明確な基準がなく、また、手術する方がよいか経過観察の方がよいかを論じた報告もなかった。そこで今回、小児のまれな先天性の眼疾患に対する手術時期の目安を2つの論文にまとめたという。

経過観察か手術か。判断の目安として期待

先天性水晶体亜脱臼は、生まれつき眼の中の水晶体がずれている疾患で、通常は両眼に見られる。視覚に関する脳の発達は3歳ぐらいまでに完成するが、先天性水晶体亜脱臼で水晶体のズレが大きいと、眼底にきれいな像が映らず、脳の神経回路が未発達のまま留まり弱視になる。

先天性水晶体亜脱臼の場合、水晶体のズレが軽い場合には、大きな影響はない。子どもの眼の屈折状態(近視、遠視、乱視の程度)を測り、可能なら視力検査を行い、眼圧も測って、手術するべきかどうか、経過観察で大丈夫か、手術するならいつがよいかを、家族と相談しながら判断するとしている。今回、近くの視力が0.4ある場合は、手術しなくてもよいことが分かった。

眼表面デルモイドには、角膜と結膜の境目にできる角膜輪部デルモイドと、結膜の奥の方にできる結膜円蓋部デルモイドの、大きく分けて2種類ある。同じ側の副耳を併発することもあるという。角膜のそばにできる大きめのデルモイドの場合には、角膜の湾曲がいびつになる角膜乱視が生じる。これを放置すると眼底にきれいな像が写らなくなり、「弱視」になる。

眼表面デルモイドでは、屈折検査を行って、乱視が強い場合には眼鏡をかけて弱視を予防し、視力の発達を促すことが必要としている。手術するかどうかは、子どもの感じ方、両親の考えによって決める。大き目のデルモイドは手術する場合が多く、小さめのデルモイドは経過を診ていることが多いという。

これら2つの小児眼科疾患の程度は子どもによってさまざまであり、視力への影響は異なる。また、視力が育つ過程で、手術した方がよいのか、経過観察をした方がよいのか判断を迫られることも多い。今回の報告はこの判断の目安になり、今後の眼科医療に大きく貢献することが期待されるとしている。

▼関連リンク

・岡山大学 プレスリリース