開口放出の分子機構を可視化

東京大学は10月6日、神経伝達物質やインスリン分泌の新しい可視化法開発し、その分泌速度の謎を解明したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター構造生理学部門の河西春郎教授と、高橋倫子講師によるもの。研究成果は、国際科学誌「Nature Communications」電子版に10月6日付で掲載されている。

画像はリリースより

神経伝達物質の放出はミリ秒の時間経過で起こるのに対し、インスリン分泌は遅いとされる。開口放出の速さが細胞の種類によって異なる理由がわからず、この速度を何が決めているのか不明だった。

シナプス結合や神経回路の同定につながる新たな測定法

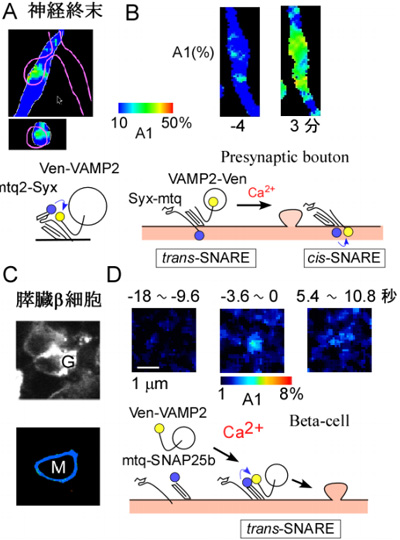

研究グループは、開口放出を起こす複数の蛋白質の複合化を蛍光寿命測定法で調べたところ、神経終末ではそれらが既に複合した状態で刺激を待っているのに対して、インスリン分泌細胞では刺激後に初めて複合化が起きることがリアルタイムに可視化され、分泌速度の謎が解かれた。

蛍光寿命測定法を用いると、シナプス前終末の活性領域を1ミクロン以下で画像化することが可能で、シナプス結合や神経回路の機能的同定に応用することができるという。

これまでの研究により、糖尿病に関わるインスリン分泌のトリガー機構は神経と大幅に異なることが判明しているが、その機構の解明が今後の重要な課題となる。また、神経ではシナプス結合を光学顕微鏡で同定する新しい道が拓かれ、今後、同技術を生体に応用し、機能的神経回路の同定に用いられることが期待される。

▼関連リンク

・東京大学 ニュースリリース