高い生産効率の培養細胞ワクチン作製に向け大きく前進

東京大学は8月31日、同大学医科学研究所感染・免疫部門ウイルス感染分野の河岡義裕教授らが、培養細胞で高増殖性を有するインフルエンザウイルスの作出に成功したことを発表した。同研究は、米国ウィスコンシン大学と共同で行ったもの。研究成果は、英科学雑誌「Nature Communications」オンライン速報版に9月2日付で公開されている。

画像はリリースより

季節性インフルエンザワクチンは、受精卵を用いてインフルエンザウイルスを増殖させて製造しているが、それは受精卵でのウイルスの増殖性が優れているからである。しかし、受精卵でインフルエンザウイルスを増殖させると主要な抗原であるヘマグルチニン(HA)に変異が入るため、実際の流行株と抗原性が異なることとなり、ワクチンの有効性が低下することが知られている。

そのために製造中に抗原に変異の入らない方法として、培養細胞でウイルスを増殖させワクチンを製造する方法が実用化されている。しかし、培養細胞ではウイルスの増殖性が悪く、迅速で十分な量のワクチン供給に制約が生じていた。

インフルエンザワクチンの有効性上昇と迅速製造に寄与

河岡教授らは、リバースジェネティクス法を世界に先駆けて開発しており、インフルエンザウイルスに自由に変異を入れることができるという。インフルエンザウイルスは8本の遺伝子を持っているが、インフルエンザの研究で多用されるA/PuertoRico/8/34(H1N1型)の8本の遺伝子のうち、主要抗原であるHAとノイラミニダーゼ(NA)以外の6本の遺伝子(以下、PR8のバックボーン)ごとにランダムに変異を、あるいは高増殖性を与えることが示唆されている変異を導入した遺伝子を作製し、リバースジェネティクス法を用いて多様なウイルスを人工的に作出。そのウイルスを培養細胞ワクチン製造の際に繁用されるMDCK細胞およびVero細胞に感染させてウイルスを回収する操作を繰り返すことにより、高い増殖性を示すウイルスを単離したという。

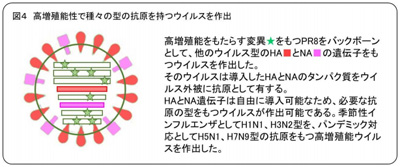

最終的に、3つの遺伝子のプロモーター領域に変異を持ち、7か所のタンパク質に変異の入った高増殖性を与える変異を同定。これらの変異を有するPR8のバックボーンを基に、新型ウイルスであるH5N1型やH7N9型、季節性ウイルスであるH1N1型やH3N2型のHAとNAを入れたウイルスを作製し、Vero細胞、MDCK細胞、受精卵で高い増殖性を示すことを確認したという。

これらの成果により、従来の受精卵ワクチンに見られたようなワクチン製造過程で起きる抗原変異による有効性低下の懸念がないワクチンの生産や、迅速でかつ効率的なパンデミック対応ワクチンの生産が可能になるとしている。

▼関連リンク

・東京大学 医科学研究所 プレスリリース