胎生期における脳の形成メカニズムの一端を解明

慶応大学は8月26日、同大学医学部解剖学教室の仲嶋一範教授らの研究チームが、マウスを用いた研究により、胎生期における脳の形成メカニズムの一端を解明したと発表した。同研究では、マウスの子宮内胎児の脳で次々に誕生する抑制性神経細胞に遺伝子を導入して光らせることにより、脳深部で生まれた神経細胞が脳内でどのように移動し、脳を形成するかを明らかにしたという。

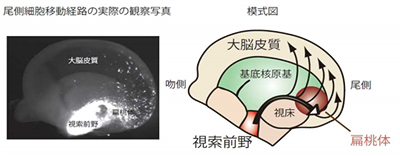

画像はリリースより

なお、同研究成果は、米国総合学術雑誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」オンライン版に掲載される予定だ。

脳の中でも特に記憶や学習、情動などの高度な機能を担っている部分が大脳だ。大脳が出来上がる胎生期では、神経細胞は脳の深部で誕生し、さまざまな場所に移動することで大脳の形が作られる。特に抑制性神経細胞は、興奮性神経細胞と比較し、移動する距離が長く、脳の中の広い領域に分布するため、各領域にバランスよく配置されるためには、抑制性神経細胞が自らの目的地を適切に選択して移動していくことが重要だ。しかし、これまでその移動先を選択するメカニズムは明らかになっていなかった。

精神神経疾患の病態解明に期待

今回研究グループは、子宮内胎児脳電気穿孔法を用いてマウスの視索前野に遺伝子導入し、そこで誕生する神経細胞を光らせて可視化することにより、神経細胞がどのように移動するかを観察。可視化された神経細胞は、細いルートを束になって連なるように移動し、将来扁桃体になる領域に向かって動いていくことを観察。さらに、その移動経路の途中の基底核原基と呼ばれる領域に入る辺りから、ぱらぱらと束から離れるようにして一部の神経細胞が移動方向を変えて大脳皮質に向かっていくことを発見したという。

さらに、尾側細胞移動経路に強く発現が認められるCOUP-TFIIという転写因子に着目。COUP-TFIIは、扁桃体に移動した神経細胞には発現が強く認められたが、大脳皮質に移動した神経細胞には発現がほとんど認められなかった。このことから、COUP-TFIIが視索前野由来の神経細胞を大脳皮質と扁桃体に振り分けるスイッチのような役割をしている可能性を想定し、検討した。

その結果、COUP-TFIIが視索前野に由来する抑制性神経細胞が大脳皮質に向かうか、扁桃体に向かうかの分子スイッチとなっていることが明らかとなり、この際、COUP-TFIIによって発現が誘導されるニューロピリン-2という受容体分子が、実際の主なスイッチ機能を担っていることも明らかになったという。

近年、興奮性神経細胞と抑制性神経細胞のバランスの異常が統合失調症、自閉症、てんかん等の精神神経疾患と関連している可能性が注目されている。今後、研究グループは、研究で明らかになった大脳皮質と扁桃体への抑制性神経細胞の分配制御のしくみが、これらの疾患と関係している可能性を検討していくとしている。今回の成果を足がかりに、様々な精神神経疾患の原因究明につながることが期待される。

▼関連リンク

・慶應義塾大学 プレスリリース