多様な構造の間を行き来して揺らいでいる天然変性タンパク質

東京大学は8月10日、同大学院総合文化研究科 広域科学専攻生命環境科学系の新井宗仁准教授らの研究グループが、典型的な天然変性タンパク質が標的分子と結合する反応を核磁気共鳴分光法で測定した結果、天然変性タンパク質は、折りたたみやすさに応じて2つの仕組みを使い分けて標的分子と結合することを発見したと発表した。

画像はリリースより

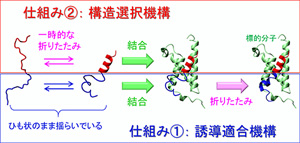

多数のアミノ酸がつながった長いひも状の高分子であるタンパク質は、生理的環境下では、ひものさまざまな場所をらせん状やひだ状に折りたたみ、それらを集合させて特定の立体構造をつくる。タンパク質の多くは、このように球状の安定構造に折りたたまってから標的となる分子と結合する。一方、新しいタイプのタンパク質「天然変性タンパク質」は、天然条件下においても特定の構造には折りたたまらずに、多様な構造の間を行き来して揺らいでいるという。そして標的分子と結合するときに特定の構造に折りたたまれるが、その詳細な仕組みは未解明だった。

がん、アルツハイマー病などの治療薬開発につながるか

今回、研究グループは、典型的な天然変性タンパク質が標的分子と結合する反応を核磁気共鳴分光法で解析した。この方法は、タンパク質を構成している各アミノ酸の立体構造や動きを詳細に測定できる方法であり、タンパク質の折りたたみと結合の過程を、アミノ酸レベルの空間分解能で解析できるという。

解析の結果、片側半分(1つ目のヘリックスの領域)は構造選択機構によって標的分子と結合するのに対し、残り半分(2つ目のヘリックスの領域)は誘導適合機構で結合することが判明。1つのタンパク質内に2種類の仕組みが共存していたという。また、2つの領域ではヘリックス構造への折りたたみやすさが異なっており、折りたたみやすさが結合の仕組みを決めることが示唆された。さらに天然変性タンパク質は、それぞれの機能に応じて折りたたみやすさが異なり、結合の仕組みも異なることが明らかになったという。

天然変性タンパク質には、がん、アルツハイマー病、パーキンソン病、狂牛病などのさまざまな病気に関与するタンパク質が含まれている。同研究成果は、これらのタンパク質が機能を発揮する仕組みの解明や治療薬の開発につながることが期待される。

なお、同研究成果は、米国科学アカデミー紀要「PNAS」のオンライン版に7月20日付で掲載され、冊子版は8月4日号に掲載予定としている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース