死後脳の組織標本検査以外に確定的な診断法がないパーキンソン病

東北大学は8月17日、同大学院医学系研究科の小山内実准教授ら研究グループが、パーキンソン病により神経活動が増加している脳の領域(領野)を、MRIを用いて可視化し、その増加の度合いがパーキンソン病の重篤度と相関している領野を明らかにしたと発表した。

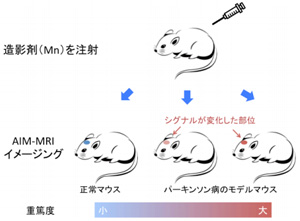

画像はリリースより

パーキンソン病では、大脳基底核線条体におけるドーパミン量が減少し、発症に至るとされている。しかし、脳のどの領野にどのような神経活動の変化を引き起こし、その結果としてパーキンソン病症状を呈するようになるのかは諸説あり、明らかにされていなかった。

また現在、死後脳の組織標本を検査する以外の方法では、パーキンソン病を確定的に診断する方法はなく、運動症状や精神症状の検査を行うことにより、パーキンソン病の疑いがあるかないかを判断するにとどまっている。

重篤度と相関した神経活動の変化を呈する領域を同定

今回、研究グループは、MRIによる神経活動イメージング法である「活動依存性マンガン造影MRI」(Activation-Induced Manganese enhanced MRI; AIM-MRI)法をパーキンソン病モデルマウスに適用、全脳の神経活動イメージングを行った。

その結果、パーキンソン病により神経活動が変化している脳の領野を同定し、パーキンソン病の症状の重さ(重篤度)に関連して神経活動が変化している脳の領域を明らかにした。さらに、生化学的な病態の重篤度の指標と、AIM-MRIで得られた神経活動の指標である縦緩和時間(T1)との相関解析を行った結果、パーキンソン病の重篤度と相関した神経活動の変化を呈する領域を同定することに成功したという。

この研究成果は、パーキンソン病発症メカニズムの解明と、MRIを用いたパーキンソン病診断法開発に貢献することが期待される。加えてAIM-MRIは他の脳・神経疾患における神経活動の変化の計測や、学習前後の脳活動の変化の計測など、脳の仕組みの解明を目指した研究にも応用できることを同研究は示しており、AIM-MRIが広く利用され、さまざまな研究に応用されることが期待される。

なお、同研究結果は、米科学誌「Scientific Reports」オンライン版に8月10日付で掲載されている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース