有効とされる薬剤の効果も50%程度の機能性ディスペプシア

大阪市立大学は8月6日、機能性ディスペプシア患者において脳内セロトニントランスポーター結合能に差異が認められ、その結合能とディスペプシア(痛みやもたれ)症状とに相関性があることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大学医学研究科消化器内科学も富永和作准教授らの研究グループと、理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センターとの共同研究によるもの。

画像はリリースより

機能性ディスペプシアは、消化器系症状を有している患者を指すが、上部消化管である胃・十二指腸に粘膜傷害は認められないため、発症要因の解明は困難だった。また、脳と消化管を一連の臓器とした同時評価も困難であり、症状に対する質問紙や消化管運動機能での評価が病態分析の中心で、その手法を用いて薬剤介入が行われてきた。しかし、日常の中で難治化する患者も多く、有効とされる薬剤での治療効果も約50%程度であるとの報告がほとんどだったという。

選択的セロトニン再取り込み阻害薬を用いた臨床試験を計画

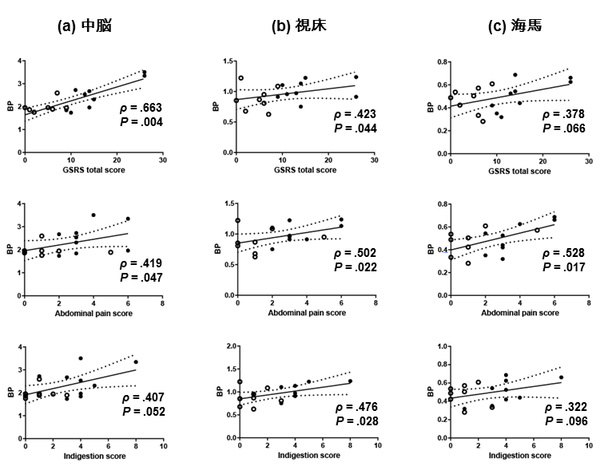

今回の研究では、9名の機能性ディスペプシア患者、8名の健常者を用いて、ディスペプシア・抑うつ・不安症状について質問紙にて調査し、PET検査を用いて脳内各領域におけるセロトニントランスポーターの結合能について、定量性解析を実施。その結果、中脳、視床の領域において、結合能の有意な亢進が認められ、尾状核、被核、扁桃体、海馬では亢進は認められなかったという。

次に、中脳、視床、海馬における結合能と各種症状との相関性を解析。中脳では消化器症状合計と腹痛、視床においては消化器症状合計、腹痛、もたれとの間に正の相関性が認められた。また海馬においては、腹痛と不安症状とに相関性を認めたという。

これらの結果から、機能性ディスペプシア患者における機能障害の中に、中枢と末梢を橋渡しする中脳・視床において、両者の共通の神経伝達物質であるセロトニンの調節を司るセロトニントランスポーターの変調があることが判明。このことから、機能性ディスペプシア患者に対しては、既存の消化器病薬以外にも、中枢あるいは神経伝達系に作用する薬剤など、新たな治療戦略開発に繋がる可能性が示唆されたとしている。

今後は、今回の研究で明らかになった中脳・視床でのセロトニントランスポーター結合能亢進の意義を確証するために、選択的セロトニン再取り込み阻害薬や脳内でのセロトニン受容体に対するアゴニストを用いた臨床試験を計画し、症状改善効果を目指していく予定だとしている。

▼関連リンク

・大阪市立大学 プレスリリース