グリア細胞「アストロサイト」が長期にわたり活性化

東京大学は7月22日、気管支喘息を抑える新たな免疫応答機構を発見したと発表した。この研究は、同大学医科学研究所附属システム疾患モデル研究センターシステムズバイオロジー研究分野の中江進准教授と、国立成育医療研究センター研究所との共同研究よるもの。研究成果は、米科学雑誌「Immunity」に7月21日付けで公開されている。

画像はリリースより

気管支喘息患者は、現在世界で3億人以上いるとされ、年々増加の一途を辿っている。ステロイドやβ-アドレナリン受容体選択的刺激薬の吸入による対症療法によって、気管支喘息による死亡率は以前より減少しているものの、未だ年間25万人もの患者が死亡している。

気管支喘息は薬剤吸入により一時的に症状を抑えることはできるが、完治はできないため、長期間薬剤の継続投与が必要となっている。そのため、完治を目指す新たな治療法の開発が望まれていた。

近年、欧米ではリウマチなどの自己免疫疾患や臓器移植での拒絶応答を抑える新しい治療法として、炎症抑制機能を持つ制御性T細胞の移植が行われ、その有効性が示されている。制御性T細胞の移植は、気管支喘息などのアレルギー疾患においても有効な治療法として期待されているが、血中から取れる制御性T細胞は非常にわずかであるのに対し、この治療には、大量の制御性T細胞が必要となることが難点だったという。

マスト細胞に気管支喘息の抑制機能

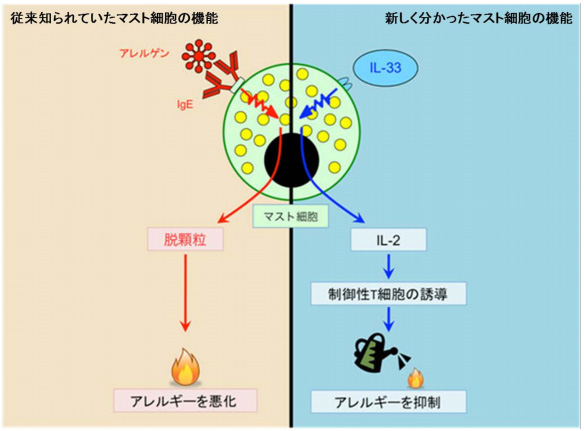

研究グループは、マウスにタンパク質分解酵素を吸入させると、肺胞上皮細胞からインターロイキン33(IL-33)が放出され、このIL-33が免疫細胞である自然リンパ球や好塩基球を活性化することにより、気管支喘息に似た気道炎症を誘発することを明らかにした。このタンパク質分解酵素によるマウスの気道炎症は、制御性T細胞を移植することで抑制でき、逆に制御性T細胞を除去すると重症化することも判明したという。これらのことから、気管支喘息の抑制における制御性T細胞の重要性を再確認。また、マウスを使った検証により、マスト細胞に気管支喘息の抑制機能があることを新たに発見したという。

さらに、試験管内でマスト細胞とT細胞を混合し、そこにIL-33を加えることによって制御性T細胞だけを増やすことに成功。その際、IL-33がマスト細胞を刺激し、マスト細胞からインターロイキン2(IL-2)という分子を誘導することを解明。このマスト細胞からのIL-2が、マスト細胞とT細胞の細胞間接着分子と結合することによって、制御性T細胞だけを選択的に誘導できることが発見された。

これらの成果が、アレルギーや自己免疫疾患、臓器移植での拒絶応答に対する新たな治療法の開発に寄与することが期待されている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース