国内外拠点の集約・効率化および経営の完全一体化進める

理化学研究所は7月21日、炎症性腸疾患(IBD)の発症に関わるゲノム領域を新たに38か所発見したと発表した。これは、統合生命医科学研究センター統計解析研究チームの高橋篤元チームリーダー(現・統計解析研究チーム客員研究員)と久保充明副センター長、基盤技術開発研究チームの山﨑慶子研究員、冬野雄太研修生らの研究グループが参加する「国際IBDジェネティクス・コンソーシアム(IIBDGC)」の研究によるもの。

画像はリリースより

IIBDGCは、IBDの遺伝的背景を解明するために結成された国際共同研究グループ。結成当初は欧米諸国が中心だったが、今回の研究では、東アジア・インド・イランなどが加わっている。

IBDは消化管に炎症や潰瘍を起こす病気で、主にクローン病と潰瘍性大腸炎に分類される。発症に遺伝的要因が関係することが知られ、これまでに欧米のグループを中心に発症に関わるゲノム領域が150か所以上報告されているが、アジア人など欧米以外の人種は患者数が少なく、報告されているゲノム領域は現状MHC領域とその他6か所だけだった。

今回の研究では、IBDとしては初めて複数の人種を対象に解析が行われた。欧米人の5,956人のクローン病患者、6,968人の潰瘍性大腸炎患者、21,770人の対照群という複数の人種を対象にゲノムワイド関連解析(GWAS)を行った。

さらにこのGWASでわかった関連遺伝子を中心に、欧米人集団(クローン病患者14,594人、潰瘍性大腸炎患者10,679人、対照群26,715人)と非欧米人集団(クローン病患者2,025人、潰瘍性大腸炎患者2,770人、対照群5,051人)に対して、頻度の低い多型も含め高密度に解析可能なイムノチップ解析による追試を行ったという。

IBD発症に関わる遺伝子の多くが欧米人と東アジア人で共通

GWASとイムノチップ解析の結果をメタ解析した結果、新たにIBDの発症に関わるゲノム領域を38か所発見。この38か所のゲノム領域には、自食作用(オートファジー)や細菌やウィルスなどの侵入を防ぐ腸管上皮バリア、免疫細胞の1つであるT細胞の応答性など、IBD発症のメカニズムを知る上で重要な遺伝子が多数含まれていたという。

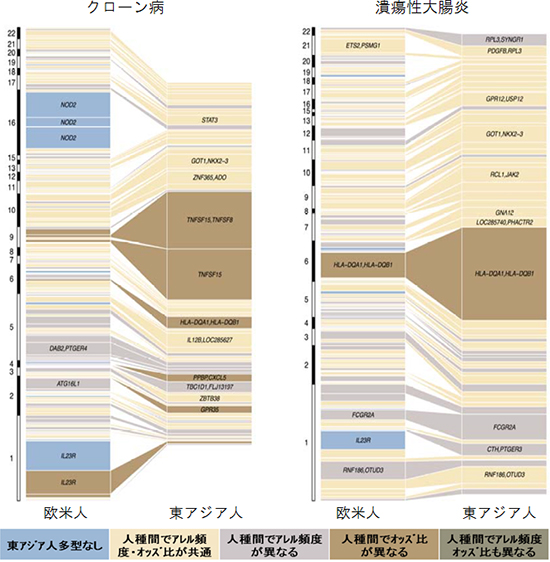

また、遺伝子多型のアレル頻度や影響の強さであるオッズ比が人種ごとに異なっても、IBDの発症に関わるゲノム領域は欧米人と非欧米人で共通していることが分かった。

今回発見されたゲノム領域を詳しく調査することで、IBDの発症メカニズム解明や治療標的分子の絞り込みが可能になるのではと期待が寄せられる。なお、同研究成果は、文部科学省が推進するオーダーメイド医療の実現プログラムの成果を活用したもので、米科学雑誌「Nature genetics」オンライン版に7月20日付けで掲載されている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース