ADHDの中心症状を個人レベルで可視化に成功

自治医科大学は7月7日、同大小児科と中央大学らの共同研究グループが、光を用いた無侵襲の脳機能イメージング法である光トポグラフィを利用して、注意欠如・多動症(ADHD)の中心症状(落ち着きがない・待てない)を個人レベルで可視化することに成功したと発表した。

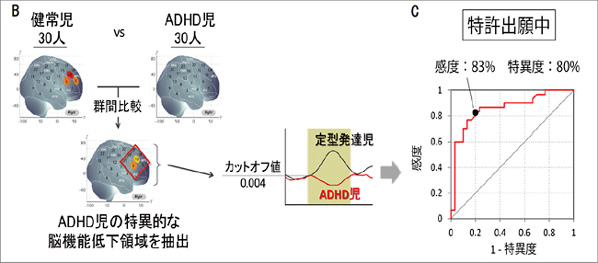

画像はリリースより

従来、ADHDの診断と治療効果の検討は行動観察が中心であり、子どもらしさと症状の判別が困難であった。その結果として気づきの遅れにつながり、学習の遅れや引きこもりなど、さらなる問題を生じる可能性が高まっており、ADHDの症状を判別するための客観的な手法が求められていた。

他施設の大規模調査を行い、実際の診断利用への足がかりへ

同グループが行った実験では、「落ち着きがない、待てない」などのADHDの症状をはかるのに適した行動抑制ゲーム(Go/Nogo課題)約6分間を6~14歳のADHD児30名、定型発達児30名に行い、施行中の脳活動変化を光トポグラフィによって計測。その結果、定型発達児の右前頭前野で脳活動の上昇がみられたが、ADHD児ではみられなかったという。

右前頭前野は、行動抑制機能に最も関与するといわれる領域だ。そこで、脳活動変化を反映する酸素化ヘモグロビン値に「基準値」を設定したところ、ADHD児を感度・特異度ともに80%以上という高い精度で判別できることが確認できたという。感度80%とは、10人のADHD児のうち、8人を見逃さずに検出でき、一方特異度80%とは、ADHDでない児童が10人いた場合、そのうち8人をADHDでないと判別できる状態をいう。

同グループは今後、この計測システムをより使いやすいものにするとともに、実際の診断での使用できるかどうかを慎重に判断するために、大規模な調査を行う予定。なお、同研究成果は臨床脳神経科学専門誌「NeuroImage: Clinical」に掲載される。

▼関連リンク

・自治医科大学 プレスリリース