RMS 60例の遺伝子異常や構造変化などを解明

東京大学医学部附属病院は7月3日、次世代シーケエンサーとアレイ技術を用いて、横紋筋肉腫60例のゲノム上にみられる遺伝子異常や構造変化、エピゲノムに見られる異常の全体像を解明したと発表した。

画像はリリースより

この研究は、同院小児科の滝田順子准教授、同大学院医学系研究科小児科学分野の関正史大学院生らが、同先端科学技術研究センターゲノムサイエンス分野の油谷浩幸教授、京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学講座の小川誠司教授らと共同で行ったもの。この成果は「Nature Communications」オンライン版に7月3日付けで掲載されている。

横紋筋肉腫(RMS)は、筋肉になるもとの細胞から発生する悪性腫瘍。筋肉、脂肪組織などから発生する小児期の腫瘍(小児軟部腫瘍)の中では最も高頻度に発生する。手術、放射線や薬物治療などを組み合わせた集学的治療により、全体としておよそ70%の治癒が期待できるが、小児では特に成長障害、臓器機能障害、不妊など、治療後に発生する障害(晩期障害)が大きな課題となっている。従って、分子病態に立脚した治療の最適化は、RMS患者の治癒率改善と重篤な副作用や晩期障害の回避に重要といえる。

分類された群によって予後が異なることが明らかに

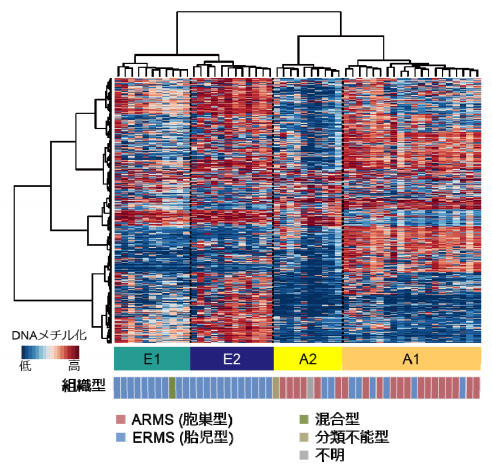

研究グループは、網羅的ゲノム異常の検索とエピゲノム異常を同定するDNAメチル化アレイ解析を行い、RMSにおけるゲノム・エピゲノム異常の全体像を解明。その結果、DNAメチル化のパターンからRMSは4群に分類されることを見出し、それぞれの群に起こりやすい遺伝子異常と病理所見、および臨床的特性を明らかにした。なお同解析は、RMSの大規模検体を用いた統合的ゲノム・エピゲノム解析としては、世界で初めてのものになるという。

今回、DNAメチル化のパターンの違いによりRMSは4群に分類されることが判明したが、これはDNAメチル化情報がRMSにおける新たな予後予測のバイオマーカーとなりうることを示したもので、新規分子診断法の提唱という観点から重要な発見と言える。この新たな分子診断は、患者の個々の治療を考える上で重要であり、臨床的にもインパクトの大きい知見としている。

精度の高い新規分子診断はRMSの治療の最適化に貢献し、予後を改善するのみならず QOLの向上にもつながるものと期待される。研究グループは今後、さらに治療背景の異なる大規模かつ独立したコホートに対して、検証を行う予定としている。

▼関連リンク

・東大病院 プレスリリース