従来からの定説を根底から覆す研究結果

京都大学は6月16日、医学研究科の研究生である関谷徹治医師らの研究グループが、新しい細胞移植法を開発し、聴神経の機能を再生させることに成功したと発表した。この研究成果は、「米国科学アカデミー紀要」に同日付けで掲載されている。

画像はリリースより

脊髄損傷や神経変性疾患のパーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの病気では、中枢神経細胞が次第に死んで神経変性が起こり、手足が麻痺したり、体がスムーズに動かなくなったりする。これらの問題を解決するために、神経細胞を送り込んで失われた神経機能を回復させようとする「細胞移植治療」に、期待が寄せられている。しかし、現状では、移植された細胞の大部分が比較的短期間のうちに死んでしまうという問題が残されていた。

移植された細胞の多くが死んでしまうという問題は、中枢神経特有の性質が関係していると考えられている。中枢神経細胞が死んでいくとき、それと平行して「グリアル スカー」(glial scar) と呼ばれる「瘢痕組織」ができてくる。瘢痕組織は硬い組織なので、移植された細胞は、このような過酷な環境の中では生き延びることができないとされていた。

神経系に新たな傷を作ることなく細胞移植ができる「表面移植法」

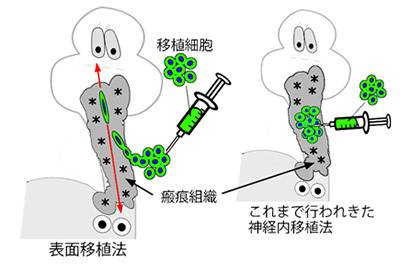

当初の研究では、従来から広く行われている細胞移植法を採用し、細い注射針などを神経組織に刺して、細胞を神経内部に注入する神経内移植法が実施されていた。しかし、注入された細胞は数週間後までに死んでしまい、機能は回復しなかった。ところが、偶然に神経表面に漏れ出た細胞が、「自力で神経内に入り込んで生き延びる」という、これまで報告されていない現象を発見したという。

そこで研究グループは、次の実験から細胞を神経内に注入するのではなく表面に置くことにし、これを「表面移植法」と命名。その実験の結果、表面移植された細胞は、瘢痕化した神経内に次々と入り込み、瘢痕組織を利用しながら形を変えつつ、長期間にわたって生き続けた。そして、3か月後にラットに音を聞かせてみると、聴神経の機能が改善していることが明らかになったという。顕微鏡による観察でも、移植された細胞が、シナプスを介して元の神経とうまく連結していることが確認されている。

研究グループは、今回報告した現象に基づく新しい細胞移植法が、さまざまな原因で起こる難聴治療のみならず、広く中枢神経変性疾患の再生医療に役立つよう、今後も研究を行っていきたいとしている。

▼外部リンク

・京都大学 研究成果