生活習慣病における動脈硬化等進行の治療薬としての可能性

国立循環器病研究センター(国循)は5月14日、同病院動脈硬化・糖尿病内科の岸本一郎医長と同研究所生化学部の徳留健室長らの研究グループが、主に胃から分泌されるホルモン「グレリン」を欠損した動物では、心臓負荷後の慢性炎症が増強されることを発見し、グレリンの作用が慢性炎症の制御に必須であることを動物実験で証明したと発表した。この研究成果は、「Hypertension」オンライン版に同日付で発表されている。

画像はリリースより

従来、炎症との関係が考えられていなかった動脈硬化、肥満、糖尿病などの生活習慣病でも、近年の研究により慢性的な炎症の持続によって病気が進行することが明らかとなっている。さらに、この慢性炎症のコントロールに自律神経の働きが大きく影響することがわかってきた。国循はこれまでの研究から、胃から分泌される内分泌ホルモンであるグレリンが自律神経を調節することにより心臓を保護することを明らかにしてきた。そこで今回、このグレリンの自律神経作用が慢性炎症を制御する可能性を検証した。

グレリンのヒトへの作用を確かめる臨床研究を推進

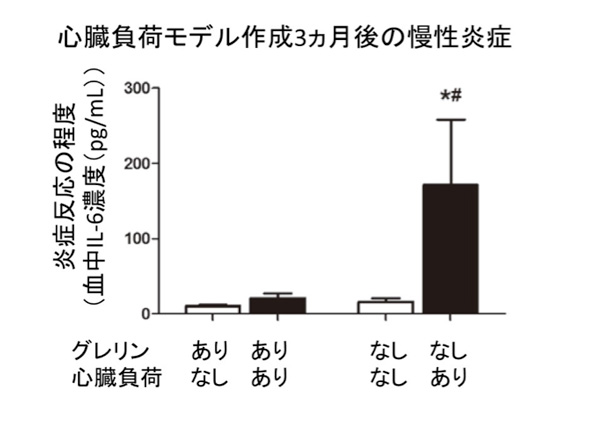

研究グループは、検証の為の動物実験を実施。その結果、胸部大動脈を縮窄して心臓に負荷をかけた場合、一時的に副交感神経の活性が低下し炎症反応が高まるが、正常の動物では2週間後には副交感神経活性と炎症反応は完全に回復。一方、グレリンを欠損した動物では、心臓負荷後3か月経過した状態でも副交感神経活性は低下し、炎症反応は増加していたという。また、グレリンを欠損した動物にグレリンを投与することにより、副交感神経活性の低下が減弱し、慢性炎症持続は完全に抑制されたとしている。

この実験結果は、心臓負荷による慢性炎症の持続を内因性のグレリンが抑制していること、また、この抑制効果はグレリンの副交感神経活性化作用を介していることを示している。さらに、過食や肥満、糖尿病等の臨床的に血中グレリン濃度が減少する状態では、グレリンの作用が少ないために副交感神経の活性低下や慢性炎症が進みやすく、引いては動脈硬化等の病気がおこりやすい原因となっていることも示唆。また、グレリンや関連薬の投与が動脈硬化等の慢性炎症関連病態の治療法として有効である可能性もあるとしている。

国循は、今回の研究で明らかになったグレリンの慢性炎症抑制作用を応用して、生活習慣病における動脈硬化進行の治療薬としての可能性を提唱。現在、グレリンのヒトへの作用を確かめる臨床研究を継続中としている。

▼外部リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース