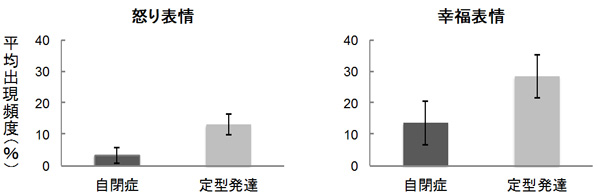

表情模倣の頻度が低下するほど社会性の障害が強いことが判明

京都大学は4月30日、自閉症スペクトラム障害(ASD)群および定型発達群を対象として他者の表情を見ている間の目に見える表情反応を評価した結果、ASD群では目に見えるレベルでの表情模倣の頻度が低下しており、表情模倣の頻度が低下するほど社会性の障害が強いことが明らかになったことを発表した。これは、同大学医学研究科の義村さや香助教、佐藤弥准教授、魚野翔太助教、十一元三教授らの研究グループによる成果。

画像はリリースより

ASDは、人口の数%を占めるとされる発達障害で、社会性の障害が主な症状だが、特に表情を介したコミュニケーションが中核的な問題とされている。表情を介したコミュニケーションを円滑にする行動として、他者の表情を見た際に自発的に同じ表情を示すという表情模倣という現象があり、ASDでは目には見えるか見えないかの微細なレベルで表情模倣に障害があることが示されてきた。しかしASDに、実際に他の人が見て分かるレベルで表情模倣の障害がみられるのか、そしてそれが社会性の障害とどのように関係するかについては、わかっていなかった。

ASDの社会性障害に対する効果的な介入方法の確立を目指す

研究グループは、ASD群および定型発達群を対象として、他者の表情を見ている間の目に見える表情反応を評価することで、この問題を検討。その結果、ASD群では目に見えるレベルで表情模倣の頻度が低下しており、また、表情模倣の頻度が低下するほど社会性の障害が強いことが示されたという。これらの知見は、ASDでは他の人が認識できるような表情模倣が起こりにくく、それが社会性の障害に影響していることを示唆するとしている。

この研究成果は、ASD群において表情模倣が他の人が認識できるレベルで減少していることと、その減少がASD群の社会性の障害に関係していることを示した初めての報告だ。研究グループは今後、ASD群を対象として表情模倣が表情理解にどう影響しているか、また意図的に表情の真似をすることで表情模倣の障害を補えるかどうかについても検討を予定しており、ASDの社会性の障害に対する効果的な介入方法の確立に役立つ知見を得たいとしている。

▼外部リンク

・京都大学 研究成果