パーキンソン病発症の強いリスクとして知られるGBA遺伝子の変異

京都大学は4月9日、パーキンソン病の発症に関わる遺伝子変異メダカの作製と解析を行い、パーキンソン病の発症機序の一端を解明したと発表した。

画像はリリースより

これは、同大医学研究科の髙橋良輔教授らの研究グループが、同研究科の武田俊一教授、農学研究科の木下政人助教、大阪大学医学研究科の藤堂剛教授、順天堂大学医学研究科の内山安男教授ら研究グループと行った共同研究によるもの。

研究グループは、パーキンソン病発症の強いリスクとして知られているGBA遺伝子の変異メダカを作製。日本人においては、パーキンソン病患者の約1割がこのGBA変異を持っていると報告されている。広く病気のモデル動物として使われるマウスでは、GBA遺伝子変異にて致死的となり解析が困難であるのに対し、同遺伝子変異メダカは月単位で生存し、病気の進行を観察することができたという。

オートファジー・ライソソーム系が機能不全起こす

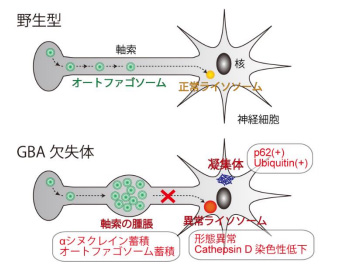

この変異メダカの脳を詳細に調べた結果、パーキンソン病患者で特徴的に見られるαシヌクレインというタンパク質の蓄積が確認され、また、この変異メダカの神経細胞では、細胞内の不要な物質の除去のためのシステムであるオートファジー・ライソソーム系が機能不全を起こしていることが判明したとしている。

これらの研究成果は、パーキンソン病の発症機序の一端を解明したとともに、今後の神経変性疾患の解明と治療法の開発に向けた一歩となることが期待される。なお、同研究成果は、米科学誌「PLOS Genetics」に4月2日付で公開されている。

▼外部リンク

・京都大学 研究成果