独立した2つの記憶を人為的に活動させ、新しい記憶を形成

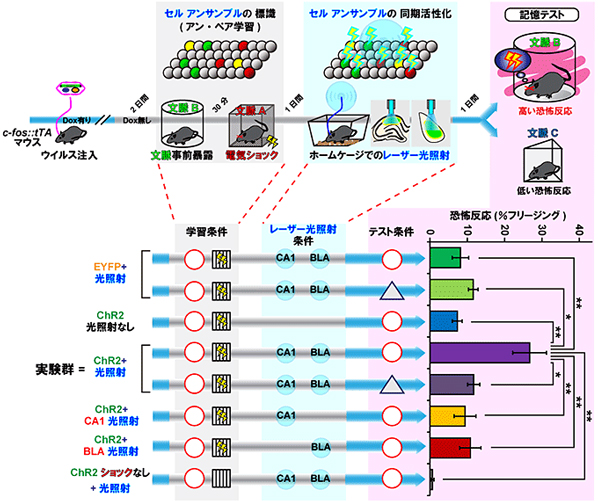

富山大学は4月3日、マウスを使って脳に蓄えられている異なる2つの記憶を持つ細胞集団を人為的に活動させ、新たな記憶を作り出すことに成功したと発表した。

画像はプレスリリースより

この研究は、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業によるもの。富山大学大学院医学薬学研究部(医学)の大川宜昭助教と、東京慈恵会医科大学の加藤総夫教授らが共同で行った。研究成果は、米科学誌「Cell Reports」のオンライン速報版に4月2日付けで公開されている。

新しい記憶は、複数の記憶が連合することで形成されるが、その形成メカニズムは未解明な部分が多かった。近年、光遺伝学の手法を用いて、特定の記憶を人為的に想起させたり、その記憶を現在経験中の出来事に連合させて偽記憶を作り出したりすることができるようになってきたが、すでに記憶として蓄えられている独立した複数の記憶を人工的な手法で連合させることができるのかは不明だった。

記憶情報の関連付けは、高次の脳機能の解明へ

今回、同研究グループはマウスを使って、文脈性恐怖条件付けの変法であるCPFE課題を用いた実験を行った。場所の経験と恐怖体験をそれぞれ独立した記憶として覚え込ませたあとに、脳内にあるそれぞれの記憶痕跡を光遺伝学的手法で人為的に同期活動させたという。その結果、これらの独立した2つの記憶を人為的に連合させることができると明らかになった。

記憶が連合するメカニズムに関する今回の研究成果は、ヒトの高次脳機能の解明につながる成果とされる。また、関連性の弱い記憶同士の不必要な結びつきは、さまざまな精神疾患に関わっていることから、今回の成果は精神疾患の治療法創出にもつながる可能性があると期待が寄せられている。

▼外部リンク

・科学技術振興機構 富山大学 共同発表