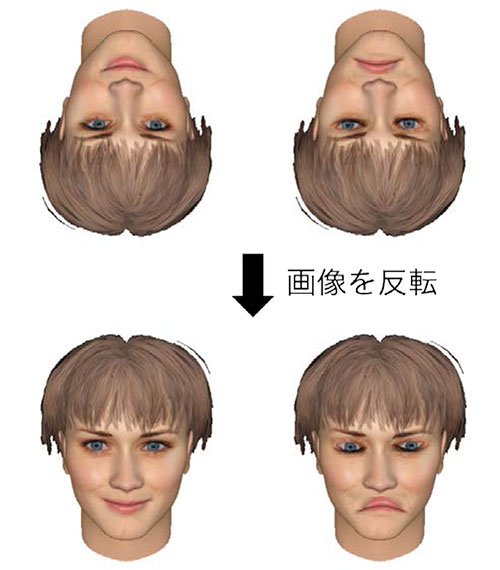

正立顔と倒立顔を認知する時の脳活動の相違を比較

生理学研究所は3月12日、顔を認識している時の人間の脳活動を、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて詳細に解明したことを発表した。この研究結果は、同研究所の松吉大輔研究員(現所属:東京大学)、柿木隆介教授、定藤規弘教授らの研究グループによるもの。米科学誌「The Journal of Neuroscience」の3月11日号に掲載されている。

画像はプレスリリースより

ヒトは物の認識が得意であり、明るさなどの見え方が変わってもそれがそれであると簡単にわかる。しかし、顔が逆さまになっていると正確な認知がとても困難になる。これは「倒立顔効果」として知られている。今回の研究では、この現象が生じる脳内メカニズムを調査し、この現象を調べる事で、目に入る情報は全く同じなのに、うまく顔認識ができない理由を知ることができると考えたという。

不要な部位を抑制しつつ、必要な部位だけを働かせることが鍵

研究グループは、正立顔と倒立顔を認知する時の脳活動の相違を比較。また、fMRIによりヒトの脳のどの場所が活動しているかを知ることができるが、「どこ」だけでは、脳全体としてどのように働いているかは分からないため、脳内での信号の流れをモデル化することで、脳が「どのように繋がっているか」その脳内ネットワークを調べたという。

通常、ヒトの脳は、顔認識に関わる部位と、物体認識に関わる部位が別々の場所に分かれて存在するが、今回の研究の結果、通常の向きの顔では物体認識に関わる脳部位が抑制を受けて「物ではなく顔とはっきり分かる」のに対し、逆向きの顔では抑制が行われていないために「顔を物としても処理してしまう」曖昧な状態になっている可能性が示された。また、このような抑制の一方で、顔認識を担う複数の領域間の協調(繋がり)が顔認識の成績と関連していることが判明。つまり、顔認識には不必要な部位を活動させないようにしつつ、顔認識部位だけをうまく働かせることが、正常な顔認識にとって重要であることが分かったという。

今回の結果について研究グループは、人口のおよそ2%と推定される相貌失認などの顔認識に障害のある疾患の原因解明につながる可能性があると示唆している。

▼外部リンク

・自然科学研究機構 生理学研究所 プレスリリース