世界で初めてがん化過程を人工的に再現

慶應義塾大学は2月24日、ヒトの大腸幹細胞に体外で遺伝子変異を導入し、がん化過程を人工的に再現することに世界で初めて成功したと発表した。この研究は、同大医学部内科学(消化器)教室の佐藤俊朗特任准教授らによるもの。研究成果は、米科学誌「Nature Medicine」オンライン版に、現地時間の2月23日付けで掲載された。

画像はプレスリリースより

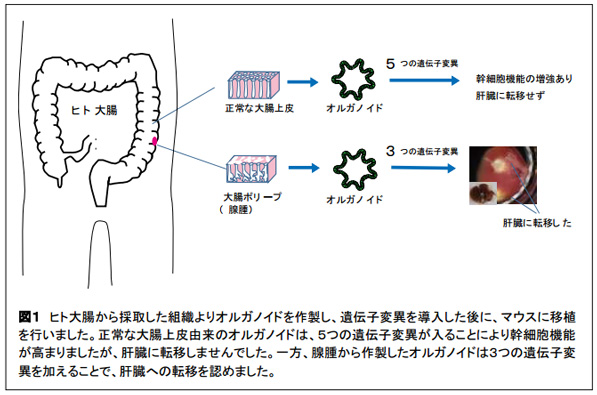

これまで大腸がんは、大腸の上皮の遺伝子変異により、大腸腺腫と呼ばれる良性の大腸ポリープを形成し、さらに5つの遺伝子変異により進行大腸がんに進展すると考えられてきた。しかし、本当にこうした遺伝子変異のみで、正常な大腸が発がんに結びつくかどうかは未解明なままだった。

APC、KRASなど5つの遺伝子変異では最終ステップに進展せず

研究グループは、2009年にマウスの小腸幹細胞から「オルガノイド」と呼ばれる生体内の組織に似た構造を体外で形成させる技術を世界で初めて開発。さらに、2011年にはヒトの大腸幹細胞の培養に成功し、ヒトの正常な大腸幹細胞の増殖には特定の「増殖因子」と呼ばれる栄養が必要であることを報告していた。

今回、研究グループは、培養されたヒト大腸幹細胞に「CRISPR」と呼ばれる遺伝子変異導入技術を応用することに成功。この技術により、大腸がんで高頻度に認められるAPC、KRAS、SMAD4、TP53、PIK3CAという5つの遺伝子変異をヒトの正常な大腸幹細胞に組み込んだ「人工変異オルガノイド」を作製した。

さらなる研究の結果、この正常な大腸幹細胞を利用した人工変異オルガノイドでは転移が認められず、5つの遺伝子変異ではがんの悪性化の最終ステップには進展しないことが判明。一方で、体内で発育した大腸腺腫から作製した人工変異腺腫オルガノイドでは3つの遺伝子変異を組み込むことで転移を認め、進行大腸がんに悪性転化することが分かったという。

この研究から、正常な大腸上皮からの発がんには、より多くの遺伝学的な変化が必要であり、既に発育した大腸腺腫はがん化しやすいことが示された。これは、1cm以上の大腸腺腫は経時的に大腸がんに進行しやすいという臨床的なデータと合致し、大腸がん予防として大腸腺腫の内視鏡的切除治療が有効であることが科学的に裏付けられたことになる。

研究グループは、今後の研究により、どのような遺伝子異常ががん化の最後の引き金になるか、その解明と治療への応用が期待されるとしている。

▼外部リンク

・慶応義塾大学 プレスリリース