すべて欧米で開発されていた加齢黄斑変性治療薬

京都大学は2月5日、加齢黄斑変性の発症に関わるアジア人特有の遺伝子変異を発見したと発表した。この研究は、同大医学研究科の吉村長久教授、山城健児講師ら研究グループが行ったもの。シンガポール国立大学、香港中文大学、ソウル国立大学等の研究者らとの共同研究(The Genetics of AMD in Asians [GAMA] Consortium)によるものだ。研究成果は、米科学雑誌「Nature Communications」のオンライン版に1月28日付けで掲載されている。

画像はリリースより

先進国での中途失明原因として1位、日本でも近年増加している加齢黄斑変性の治療法として、患者iPS細胞から分化させた網膜色素上皮細胞の移植が注目を集めている。しかしながら、iPS細胞を用いた治療が現実的なものになるまでには、10年以上の年月が必要と考えられており、それまでは従来の治療薬に頼った治療を続ける必要がある。現在、主に用いられている治療薬はすべて欧米で開発されたもので、欧米人とアジア人では加齢黄斑変性の特徴が異なっているため、アジア人患者ではその治療効果に差があることが大きな課題となっていた。

アジア人特有の遺伝子変異を4つ発見

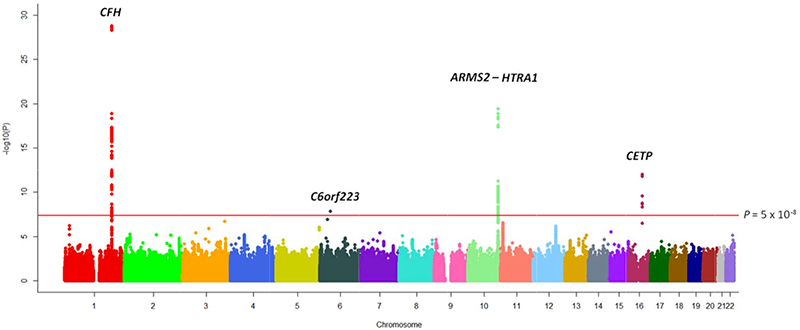

そこで同研究グループは、アジア人の加齢黄斑変性を予防・治療するために、アジア人特有の原因を理解する必要があると考えた。今回の研究では、シンガポール、韓国、香港、中国本土の研究施設と共同で、2万人以上の遺伝子情報を解析。加齢黄斑変性の発症に関わるアジア人特有の遺伝子変異を4つ発見したという。

その中でも、コレステリルエステル転送蛋白(CETP)遺伝子の中にみつかった変異は、アジア人にしか見られない遺伝子変異で、血液中の高比重リポ蛋白(HDL)コレステロール濃度を変化させていたという。今後、さらなる研究を続けることで、アジア人の加齢黄斑変性に対して効果を発揮する治療薬の開発が期待されるとしている。

▼外部リンク

・京都大学 研究成果