右上側頭回の発達性変化や言語理解機能に好影響

東北大学は2月4日、同大加齢医学研究所・認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門の竹内光准教授・川島隆太教授らグループが、長時間親子で一緒に過ごすことが脳の発達性変化や言語理解機能に好影響を与えていることを明らかにしたと発表した。

画像はプレスリリースより

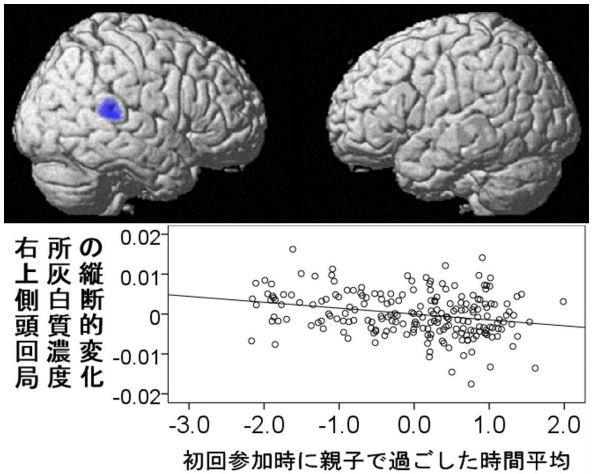

この研究では、小児の縦断追跡データを用いて、日々の生活で親子がどのくらいの時間、共に過ごすかが、数年後の言語理解機能や脳形態の変化にどのように関連しているかを解析。その結果、長時間親子で過ごすことが、脳の右上側頭回の発達性変化や言語理解機能に好影響を与えていることが明らかになったという。

さまざまな内容の会話をより多く持つことも言語性理解指数などに影響

今回の研究では、悪性腫瘍や意識喪失を伴う外傷経験の既往歴などがない健康な小児262名(5~18歳)に対し、生活習慣の調査や知能検査、MRI撮像を実施。平日と休日に親子が一緒に過ごす平均時間と、言語理解指数という標準的知能テストの四大因子の1つ、脳の局所の灰白質濃度の関連を解析した。その結果、長時間親子で過ごすことが、高い言語理解指数と関連していることが明らかになったという。

さらに、親子でさまざまな内容の会話をより多く持つことが、親子で過ごす時間と同じように、言語性理解指数や右上側頭回の局所灰白質濃度の横断的関連と縦断的変化への関係を示すことも分かった。

今回の知見により、発達期の親子での相互作用が子供の言語発達に重要であることが示唆された。この結果は、脳画像解析、大規模なデータ、数年の期間をおいた縦断解析といった手法を用いて、発達期の親子の相互作用の言語機能などへの好影響の神経メカニズムを新たに明らかにした点などから、これまでにない画期的な研究成果として、米神経科学雑誌「The Journal of Neuroscience」に2月4日付で掲載されている。

▼外部リンク

・東北大学 プレスリリース