ヘッブ型可塑性による記憶形成の仮説を検証

理化学研究所は12月9日、脳科学総合研究センター記憶神経回路チームのジョシュア・ジョハンセンチームリーダーら研究チームが、ラットを使った実験で、恐怖体験の記憶形成において従来の仮説は有力であるものの、それだけでは十分ではなく、神経修飾物質の活性化も重要であることを示したと発表した。

画像はプレスリリースより

我々の記憶は、日常のささいな出来事は簡単に忘れてしまう一方、怖いと感じた体験は鮮明に残ることが多い。記憶形成についてこれまでは、互いにつながった2つの神経細胞(ニューロン)が同時に活動し、そのつながりが強化されることによって記憶が形成されるという「ヘッブ型可逆性」説が有力で、恐怖の記憶形成についてもこの説によって説明がされてきた。しかし、この仮説は、実際に記憶を形成している最中の脳内においては、未だ検証されてこなかった。

そこで、実際の記憶が形成される時の脳内の様子を解明するため、実験モデル動物のラットを対象に、恐怖に対する反応や、記憶の形成に重要な役割を果たす脳内の「扁桃体」の神経活動を調べることにしたという。

扁桃体ニューロンの活動とノルアドレナリンの活性が鍵

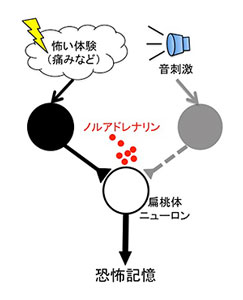

研究グループはまず、光と遺伝子操作によって神経活動を操作する「光遺伝学」という手法によって、怖い刺激である電気ショックの瞬間だけラット脳内の扁桃体のニューロンを抑制。その結果、電気ショックと同時に提示された音刺激に対する恐怖記憶の形成が阻害されただけでなく、扁桃体でのニューロン同士のつながりの強化も妨げられ、ヘッブの仮説を支持する結果が出たという。

一方、扁桃体のニューロンを活性化しただけでは、恐怖記憶は形成されないことも判明。しかしながら、扁桃体に加え、覚醒や注意に作用する神経修飾物質の「ノルアドレナリン」の受容体を同時に活性化させると、怖い体験を与えなくても恐怖記憶が形成されることも明らかになったとしている。

理研は、今回の成果によって恐怖記憶が作られる仕組みの理解がさらに進めば、心的外傷後ストレス傷害(PTSD)など恐怖記憶が有害に働く疾患を軽減させる治療への応用が期待できると報告している。(横山香織)

▼外部リンク

・理化学研究所 プレスリリース