同センターが持つデータベースの解析により

国立循環器病研究センターは10月28日、急性心筋梗塞症の致命的合併症である心破裂が、「再灌流療法」の発達とともに減少していることを明らかにしたと発表した。

画像はプレスリリースより

この研究結果は、同センター冠疾患科の本田怜史医師、浅海泰栄医長、安田聡心臓血管内科部門長らの研究チームによるもの。同センターで35年以上にわたり蓄積したデータベースの解析によって明らかになったという。なお、研究結果は、専門誌「Journal of American Heart Association」に10月21日付で掲載されている。

急性心筋梗塞症の超急性期における致命的合併症のひとつに、心臓破裂がある。これは冠動脈が動脈硬化・血栓により閉塞し、心筋組織が壊死を起こし脆弱となることによって生じる。急性心筋梗塞症の診療は、カテーテルによる冠動脈血行再建療法により大きく進歩しているが、心破裂発生頻度の変遷に関する報告はなかった。

冠血行再建術の発達が心破裂減少に寄与

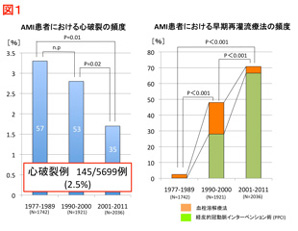

研究チームは、同センターが開設した1977年から2011年までの35年間に入院した急性心筋梗塞総計5,699例のデータベースを解析。解剖症例の心臓組織変化を検証した。

その結果、心破裂の発症頻度は経年的に減少しており、再灌流療法の普及、特に「経皮的冠動脈カテーテルインターベンション」による冠血行再建術の発達が心破裂減少に寄与していることが示唆されたとしている。また、心破裂を起こした解剖症例を検証したところ、再灌流療法が行われずに心破裂を起こした症例の筋壁は血管途絶によって薄くなり、貧血様所見を呈していたという(Becker 3型)。

一方で再灌流療法が行われた心臓においては、梗塞部位の心臓壁厚は保持されているものの、心筋内出血が認められたという(Becker 1-2型)。これは、心筋出血など再灌流に伴う傷害が加わり、以前とは異なる病態を呈しているものと推定されるという。

研究チームは、今回の研究結果により、再灌流療法の有用性が示されたが、心破裂は依然として致命的な合併症であるため、今後は再灌流障害に伴う心筋出血を抑制する、心筋保護的な治療法の開発が救命率の更なる向上につながるとしている。(QLifePro編集部)

▼外部リンク

・独立行政法人国立循環器病研究センター プレスリリース