手技者の判断でステント留置を前提とした治療戦略が可能に

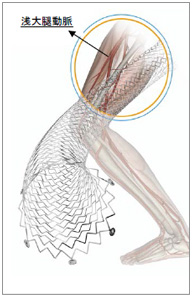

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニーは10月1日、同社コーディス事業部の「S.M.A.R.T.(R)ステント」が浅大腿動脈の症候性血管疾患の待機的治療に対する適応である「プライマリー・インディケーション」の承認を9月25日に取得したと発表した。

画像はプレスリリースより

同製品は、腸骨動脈用(販売名:腸骨動脈用スマートステント)として、国内では2005年に承認を取得。2013年には浅大腿動脈での治療における新規承認を取得し、国内初となる15cmの「S.M.A.R.T.(R) Long」の本格販売も開始。これまでに臨床データを蓄積しているという。

今回の承認取得は、術後1年の国内臨床試験成績において、有効性および安全性が認められたことによるもの。従来は、浅大腿動脈領域におけるBMS(Bare Metal Stent:ベアメタルステント)治療は、POBA(バルーン血管形成術)において不成功時のみに認められていたが、今回の承認により、手技者の判断でステント留置を前提とした治療戦略を立てることが可能となった。

ベイルアウトとしてのステント留置よりも優れた1次開存率

国内臨床試験の結果では、浅大腿動脈の症候性血管疾患に対して、待機的治療を行った際の1次開存率は、インターベンション治療不成功に伴う急性閉塞または切迫閉塞に対する救済治療である「ベイルアウト」としてのステント留置を行った場合よりも優れていることが示されており、浅大腿動脈領域の長期成績の改善が見込まれるとしている。

末梢動脈疾患の総有病率は3~10%、70歳以上では15~20%とされているが、同社が国内で実施した調査では、回答者の約8割が「末梢動脈疾患自体やその症状を知らない」、「家族に症状が出ていても年齢のせいだと思い受診は勧めなかった」と回答。一般的には、疾患の認知度が低い現状にある。(QLifePro編集部)