西英一郎特定准教授らの研究グループにより

京都大学は2月4日、同大医学部附属病院 循環器内科の西英一郎特定准教授らの研究グループが、体温恒常性維持のメカニズムの解明に成功したことを発表した。

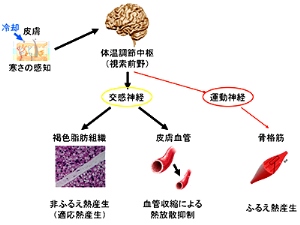

(画像はプレスリリースより)

体温恒常性維持にはナルディライジンが必須

研究グループは、ナルディライジンが欠損したマウス(Nrd1-/-マウス)を作製して体温を測定したところ、野生型マウスより1.5度低いことがわかった。さらに、野生型マウスは4度の寒冷環境でも体温をほぼ一定に保つことができるが、Nrd1-/-マウスは2時間後には30度以下、3時間後には15度以下に低下してしまうという。また、Nrd1-/-マウスは野生型マウスよりも激しくふるえることから、寒さの感知とふるえ熱産生には問題がないことが示唆された。

主要な非ふるえ熱産生臓器であるBATを調べ詳細な検討を行った結果、Nrd1-/-マウスは常温での熱産生が亢進しており、体温維持のため野生型マウスより多くのエネルギー(熱産生)を必要としていること、そのためBAT熱産生がピークに達しており、アドレナリン投与によっても追加熱産生ができないことがわかったという。

主要な非ふるえ熱産生臓器であるBATを調べ詳細な検討を行った結果、Nrd1-/-マウスは常温での熱産生が亢進しており、体温維持のため野生型マウスより多くのエネルギー(熱産生)を必要としていること、そのためBAT熱産生がピークに達しており、アドレナリン投与によっても追加熱産生ができないことがわかったという。

今後、熱代謝形態の研究が進むことにより、低体温症への新たな対処方法、致死的な脳あるいは心筋障害を持つ患者に対して行われる低体温療法への応用などが期待できるという。(小林 周)

▼外部リンク

京都大学 プレスリリース

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2013_1/