CKD診療ガイドラインでも「NSAIDs同様最小限の使用にとどめるべき」と

アセトアミノフェンは古典的な解熱鎮痛薬だが、いまだ明確な作用機序は解明されていない。ただ、現時点では中枢神経を介した解熱・鎮痛効果が有力とされ、NSAIDsのような理論的に明確な腎機能低下作用はないために臨床現場では頻繁に用いられている。ところが、2013年あたりからアセトアミノフェンの使用に対し、これまでの方針を覆し、注意喚起するケースが相次いでいる。

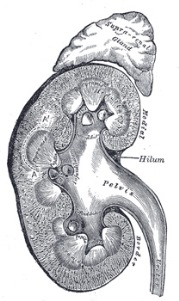

(画像はwikiメディアより引用)

日本腎臓病学会が慢性腎臓病(CKD)に関して昨年8月に発表した「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2013」。4年ぶりとなる今回の改訂では、臨床医が現場で抱く疑問の視点を踏まえて、約130の「クリニカルクエスチョン(CQ)」単位で学会としステートメントを提示したことが大きな変更点。各ステートメントはA(強い科学的根拠があり、行うよう強く勧められる)、B(科学的根拠があり、行うよう勧められる)C1(科学的根拠はないあるいは弱いが、行うよう勧められる)、C2(科学的根拠はなくあるいは弱く、行わないよう勧められる)、D(無効性あるいは害を示す科学的根拠があり、行わないよう勧められる)の推奨度を付記した。

もっともCKD自体が新たな概念で不明な点も多く、推奨度がないCQもあり、臨床現場で悩みどころになる部分もある。その1つがCKD患者への非ステロイド系解熱消炎鎮痛薬(NSAIDs)投与によるCKD進展への影響だ。従来からNSAIDsは炎症に関与するプロスタグランジンの生合成抑制効果が作用主体だが、この結果腎血管の拡張作用をも低下させ、腎機能を低下させる危険性があると認識されている。このためNSAIDs投与がCKD患者の病態を進展させる危惧がある。今回のガイドラインではこの点については未だ明らかではなく、使用は最小限にとどめるべきと記述し、とりわけ推奨度は示していない。

一方でこうした危惧を背景にCKD患者での解熱鎮痛薬としてアセトアミノフェンが選択されることは少なくない。とはいえ、アセトアミノフェンが腎機能低下に関係しないという理論はまだ早計だろう。

昨年、ボストンで開催された米国公衆衛生学会の年次集会ではアメリカ・パーカー大学のHarrison Ndetan氏らがアセトアミノフェンと少量から中等量のアルコールを併用すると腎疾患リスクが123%増加するという新たな報告を行っている。

同報告では03~04年のアメリカ健康栄養調査(NHANES)に参加した1万人強のデータから、うち2.6%がアセトアミノフェンと少量から中等量のアルコールを併用しており、その約半数の1.2%で腎機能障害があったことがわかった。正確な因果関係は不明だが、Ndetan氏は、「アルコールがアセトアミノフェンの処理を制御する遺伝子を妨害する可能性がある」との見方を示している。

1月には米FDAから325mg超の製品の処方・中止を求める勧告が

一方、アセトアミノフェンについては別の視点からの危険性も指摘されている。今年1月14日に米食品医薬品局(FDA)は、325mg超のアセトアミノフェン含有製品の処方、調合の中止を求める勧告を医療関係者に向けて発表した。

勧告ではこのような製品は、肝障害を引き起こすリスクがあり、それを超える治療メリットを示すデータがないためとしている。アセトアミノフェンはOTCなどにも広く含有されているため、処方医が気づかない間にこの用量を超えてしまう懸念もある。

今回のCKD診療ガイドライン2013のNSAIDsに関するCQでは、アセトアミノフェン使用についても一定した見解は得られておらず、腎機能に悪影響を及ぼす可能性があるため、NSAIDs同様最小限の使用にとどめるべきと記述している。

アセトアミノフェンの優れた鎮痛効果とそれに対する医療者の評価は大きく変わることは無いと思われるが、「アセトアミノフェン=NSAIDsより安全」という評判は、一度じっくり立ち止まって考えてみる必要がありそうだ。(QLife編集部)

▼外部リンク

日本腎臓学会

http://www.jsn.or.jp/

米国公衆衛生学会

http://www.apha.org/