陥入構造を生きた細胞で可視化

京都大学は7月26日、細胞が外界の物質を取り込む際の陥入構造を生きた細胞で可視化し、その分子機構に関して新しい知見を手に入れることに成功したと発表した。この研究は、同大大学院生命科学研究科の吉村成弘准教授、吉田藍子同博士課程学生(現・北海道大学博士研究員)、東北大学学際科学フロンティア研究所の鈴木勇輝助教、オリンパス株式会社らの研究グループによるもの。研究成果は「PLOS Biology」に掲載された。

細胞膜は細胞内部と外界とを隔てる障壁であり、細胞が外界と情報をやりとりするための重要な中継地点。とくに、細胞が外界の物質を細胞内に取り込む仕組みは、細胞の環境応答、神経伝達などにおいて重要であり、細胞活動に必要不可欠である。これには、細胞膜に埋め込まれたチャンネルや受容体などが、外界の分子(シグナル)を内部に輸送する経路の他に、細胞膜の陥入により外の物質を内部に取り込む仕組み(エンドサイトーシス)が中心的役割を果たしている。

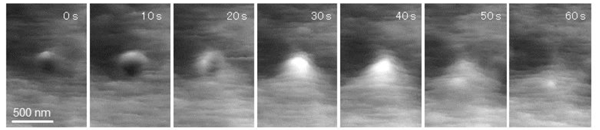

これまで、エンドサイトーシスに関与するタンパク質が多く同定されてきたが、実際にどのような形状変化を経て膜陥入が進行するかに関しては、電子顕微鏡写真を並べて推測するに留まっていた。今回研究グループは、この仕組みを解明すべく、「生きた細胞の細胞膜を可視化する顕微鏡」の開発に取り組んだという。

膜形状変化のメカニズムを分子レベルで解明

今回の研究に用いたのは、「走査型プローブ顕微鏡」という特殊な顕微鏡。先端径が数ナノメートルの鋭利なプローブで試料表面を「なぞる」ことでその形状を可視化するという。研究グループは、オリンパスと共同で、生きた細胞の細胞膜を可視化するための高速走査型プローブ顕微鏡の開発に取り組み、細胞に与える力を大幅に弱くすることで、細胞膜の形状を数ナノメートルの分解能で可視化する事に成功したという。

さらに、高分解能の蛍光顕微鏡と組み合わせることで、タンパク質の局在を同時に可視化する技術を確立し、エンドサイトーシスに伴う膜形状変化のメカニズムを分子レベルで解明することに成功した。とくに、膜の陥入が最終的に細胞膜から切り離されて小胞を形成する際には、周辺に細胞内骨格が一過的に集合し、細胞膜に大きな力を及ぼすことがわかった。このことは、エンドサイトーシスと細胞骨格との関係を示す重要な結果だとしている。

画像はリリースより

タンパク質の局在に加え、細胞膜の形状変化を可視化できる同技術は、細胞膜近傍で進行するさまざまな現象の理解に大きく貢献すると考えられるという。これまで電子顕微鏡でしか捉えられなかったウイルス(直径100nm前後)の侵入や出芽がリアルタイムで観察することができ、その感染機構の解明にこれまでにない新たな知見をもたらすことができる。また、がんや神経疾患、細胞死の中には、細胞表層の構造変化を伴うものがあるとされてきたものの、これまでその動的な姿を捉えることはできなかった。同技術の応用により、さまざまな疾患の原理解明に資する新しい知見が得られることが期待できる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果