制御性T細胞の発生・分化と機能を制御するFoxp3

理化学研究所は8月2日、転写因子BATFが制御性T細胞(Treg細胞)による免疫抑制に重要な働きをしていることを発見したと発表した。この研究は、理研統合生命医科学研究センター免疫恒常性研究チームの早津徳人研究員(研究当時)、宮尾貴久テクニカルスタッフと堀昌平チームリーダー(研究当時)らの研究グループによるもの。研究成果は米科学雑誌「Immunity」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

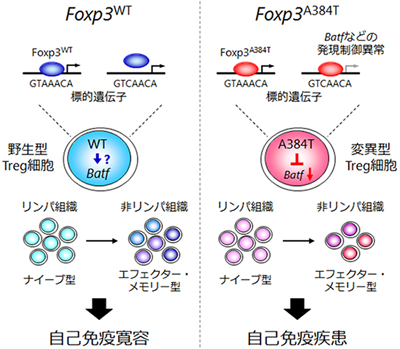

Treg細胞は、自己免疫疾患や炎症性疾患、アレルギー疾患などを引き起こす、過剰な免疫応答を抑制する役割を担っている。一方、Treg細胞が過剰に働くと、がん細胞に対する免疫応答を抑制してがんの成長を助けてしまうと考えられている。2003年に堀チームリーダーと大阪大学の坂口志文特任教授らは、転写因子「Foxp3」がTreg細胞の発生・分化と機能を制御する“マスター転写因子”として働くことを発見。Foxp3遺伝子の変異はヒト自己免疫疾患IPEX症候群の原因となり、IPEXはTreg細胞の異常により引き起こされると考えられている。しかし、Foxp3の標的遺伝子は多数あるために、どの遺伝子がTregのどのような性質を制御しているのかはよくわかっていなかった。

自己免疫疾患やがんなどの発症メカニズム解明と新しい治療法開発に期待

研究グループは、Foxp3変異に着目し、変異を導入した遺伝子改変マウスを作製。変異がFoxp3の機能とTreg細胞に与える影響を調査した。その結果、384番目のアラニンがスレオニンに置換されたA384T変異体が、皮膚や肺などの特定の非リンパ組織におけるTreg細胞の機能を選択的に障害することにより、それらの組織に炎症を引き起こすことが明らかになった。さらに、この組織のTreg細胞の機能異常の一因は、A384T変異体による転写因子BATFの発現抑制であることが判明したという。

今回の研究成果は、Treg細胞においてBATFの発現または機能を強化することで、組織における過剰な免疫応答を抑制でき、逆にその発現・機能を阻害することで組織における免疫応答を強化できる可能性を示しており、自己免疫疾患、炎症性疾患、アレルギー疾患、がんなどの発症メカニズムの解明と新しい治療法の開発に貢献するものと期待できる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース