正中線にある“関所”正中線バリア

国立遺伝学研究所(NIG)は7月24日、脊髄の正中線に周辺細胞が侵入し、正中線の“関所”を壊すのをαキメリンと呼ばれるタンパク質が防いでいることを発見したと発表した。この研究は、同研究所の香取将太研究員と、岩里琢治教授らの研究チームが、理化学研究所脳科学総合研究センター行動遺伝学技術開発チームと共同で行ったもの。研究成果は、北米神経科学学会誌 「Journal of Neuroscience」に掲載されている。

画像はリリースより

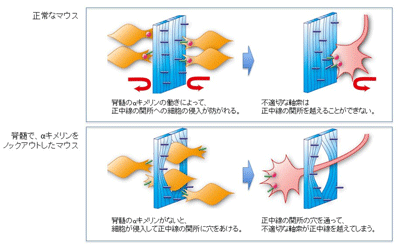

胎児や子どもの脳・脊髄では、正中線にある関所「正中線バリア」において、正中線を通過して左右交差する神経を適切に選別し、左右の神経の混線を防いでいる。「正中線バリアで神経が選別される仕組み」については、比較的よくわかってきているが、「正中線バリアが作られ維持される仕組み」についての研究は、これまであまりなされていなかったという。

αキメリンがなくなると、軸索が正中線を通過

そこで研究グループは、遺伝子ノックアウト技術を用いた研究を実施。その結果、大脳皮質のαキメリンは正中線バリアでの軸索自身の選別に重要な働きをし、αキメリンがなくなると軸索は正中線を通過してしまうことが示唆された。また、脊髄のαキメリンがなくても一過的に正中線バリアはできるものの、正中線の近くにある細胞が侵入して、バリアに穴を作ってしまうことが判明。脊髄のαキメリンには、正中線近くの細胞が正中線に侵入することを防ぐ働きがあり、この働きによって正中線バリアが維持され、軸索が誤って正中線を通過することを防ぐことが明らかになったとしている。

今回の研究により、左右の神経の混線を防ぐために重要な「正中線バリアが作られ維持される仕組み」の一端がはじめて明らかとなった。この成果をきっかけに、発達期に神経が選択的につながる仕組みの理解が深まることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立遺伝学研究所 プレスリリース