超早産児のおよそ2~5割に生じる認知機能障害

慶應義塾大学は5月19日、妊娠週数28週未満に生まれた超早産児に高い確率で生じる認知機能障害に、脳の神経細胞の移動障害が関与することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大学医学部解剖学教室の久保健一郎専任講師、出口貴美子講師(非常勤)、仲嶋一範教授と、国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第二部の井上健室長らによるもの。この研究成果は、米医学雑誌「JCI Insight」に5月19日付けで掲載されている。

画像はリリースより

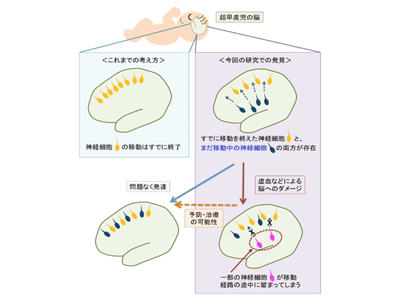

近年、日本だけでなく世界的に早産で生まれる新生児が増加していることが知られている。特に超早産児は、周産期医療の発達で生存率が上昇したこともあり、増加している。超早産児は、特に問題なく発達することもあるが、約2割から半数近くに認知機能障害を伴い、後に自閉スペクトラム症や注意欠如多動症などの神経発達症(発達障害)を合併することがある。その原因として、超早産児が経験する脳虚血などが想定されていたが、それによって脳にどのような障害が生じるのかは、これまでよくわかっていなかった。

虚血による細胞外の環境変化で、神経細胞の移動が障害

脳のネットワークが作られる時には、タイミングよく作られた神経細胞が適切な位置に移動することが重要だ。そこで研究グループは、まずヒト胎児の脳の組織切片を用いた解析を行い、妊娠週数ごとの脳の状態を調査。その結果、超早産児が生まれる時期の妊娠週数23週以降でも、脳の神経細胞がまだ移動していることがわかった。さらに、虚血性の脳障害を合併した超早産児の脳の標本を調べると、多くの神経細胞が移動経路に留まっている所見が観察されたという。

次に、神経細胞が移動している時期に虚血が生じると、どのような結果になるかを調べた。ヒトの妊娠週数25週程度に相当する時期のマウス胎仔に虚血操作を加え、研究グループが確立した「神経細胞を光らせて可視化する技術」で観察。その結果、虚血によって細胞外の環境が変化することで、神経細胞の移動が障害され、神経細胞が移動経路の途中に留まることがわかった。このようなマウスでは、ヒトと同様に、成育後に認知機能障害が発生した。しかし、虚血が起きるときのマウスの体温を低く保つことで移動障害と認知機能障害の発生が予防できることや、最近開発された神経活動操作法を用いて生後に前頭葉の神経活動を上げることで、認知機能障害が改善することも明らかになったという。

今回の研究で用いたマウスに対する低体温などの予防・治療法を、そのままヒトの超早産児に応用することは困難だ。しかし、低体温が虚血による障害を予防できるしくみを明らかにすることにより、新たな予防・治療法の開発につながることが期待できる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・慶應義塾大学 プレスリリース