接触性皮膚炎のメカニズム、アレルゲンで異なることが近年明らかに

岡山大学は11月18日、アレルゲンである「1-fluoro-2,4-dinitrobenzene」(DNFB)が、ラットのマスト細胞を直接活性化し接触性皮膚炎を引き起こすことを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医歯薬学総合研究科(薬)の田中智之教授、古田和幸准教授と、東北大学、東京大学の共同研究グループによるもの。研究成果は欧州学術誌「European Journal of Immunology」に10月17日付けで掲載されている。

画像はリリースより

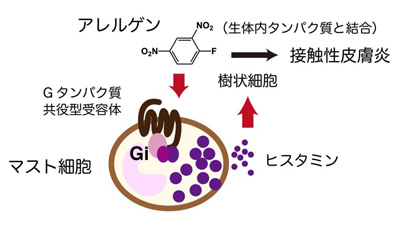

ウルシによるかぶれや金属によるアレルギー反応を総称して接触性皮膚炎という。アレルゲンとなる物質は、皮膚組織内に浸透、周囲の環境と反応することにより、炎症反応を促進する生理活性物質の産生を誘導すると考えられているが、そのメカニズムはアレルゲンとして作用する物質によって異なることが近年明らかにされている。

また、アレルゲンと生体内のタンパク質との複合体は、皮膚組織の樹状細胞に取り込まれ、リンパ節で樹状細胞がT細胞と相互作用することにより、アレルゲンを標的とした獲得免疫のシステムが起動し接触性皮膚炎を引き起こす。これまで皮膚組織に分布するマスト細胞がこの過程にどのように関与するかは不明だった。

マスト細胞を標的とした接触性皮膚炎の新たな治療法の開発に期待

共同研究グループは、接触性皮膚炎の標準的なモデル抗原として用いられるDNFBが、ラットのマスト細胞の脱顆粒応答を惹起することを発見した。DNFBは、三量体型Gタンパク質であるGiを活性化し、サイトゾルのCa2+濃度の上昇を介して脱顆粒応答を誘導することがわかったとしている。

今回、DNFBをはじめとする一部のアレルゲンが直接マスト細胞を活性化し、ヒスタミンをはじめとする炎症促進作用をもつ生理活性物質が放出されることが明らかになった。これらのマスト細胞由来の生理活性物質は、樹状細胞の皮膚組織からリンパ節への移行を促進する作用を有しており、接触性皮膚炎の病態形成を促進する要因となることが推察される。これらの研究成果は、新たな接触性皮膚炎の治療方法の開発に貢献するものである、と、共同研究グループは述べている。

▼関連リンク

・岡山大学 プレスリリース