客観的な予後予測指標に基づいて自宅と病院を比較

筑波大学は4月1日、日本国内における多施設共同前向き研究で、自宅で最期を迎えたがん患者と病院で最期を迎えたがん患者の生存期間に違いがあるかについて検証を行い、その結果、自宅で最期を迎えたがん患者と病院で最期を迎えたがん患者の生存期間には、ほとんど違いがないか、自宅の方がやや長い傾向があることがわかったと発表した。

画像はリリースより

この研究は、同大医学医療系浜野淳講師、神戸大学医学部山口崇特定助教ら研究グループによるもの。研究成果は、アメリカがん協会の論文誌「Cancer」オンライン版に3月28日付けで先行公開されている。

がん患者の「Quality of death」(死の質)が最期を迎える場の影響を受けることは明らかになっていたが、生存期間に差があるかどうかは明らかになっていなかった。今回の研究では、日本国内58医療機関の緩和ケア病棟に入院した患者または緩和ケアチームが関わった患者もしくは在宅緩和ケアを受けたがん患者を対象に、2012年9月から2014年4月にかけて調査が行われた。

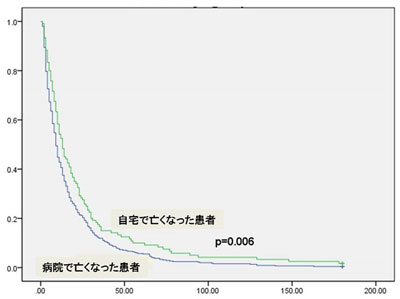

対象となった患者数は2,426名で、そのうち2,069名が解析対象となった。解析対象となった患者を、modified Prognosis in Palliative Care Study predictor model A(PiPS-A)という客観的な予後予測指標に基づいて、予後が日の単位、週の単位、月の単位の3群に層別化し、それぞれの群において自宅で亡くなった患者と病院で亡くなった患者の生存日数を比較した。

退院して自宅に戻ることの不安を和らげるデータとして活用も

その結果、予後が日の単位もしくは予後が週の単位と見込まれる群においては、自宅で亡くなった患者群の方が、病院で亡くなった患者群に比べて生存期間が有意に長かったことが確認できた。一方、予後が月の単位と見込まれる群においては、亡くなる場所によって生存期間の有意な差は確認されなかったという。また、亡くなる3日前以内に行った点滴と自宅での緩和ケアを開始してから3週間以内の抗生剤投与の頻度が、自宅で亡くなった患者は、病院で亡くなった患者より有意に少ないことも明らかになった。

この研究は、生存期間に影響する症状の重症度、病状の進行度、家族の支援体制、緩和ケアサービスの利用可能性、そして、患者・家族が希望する看取りの場に関する情報などに基づいた調整ができていないこと、全ての医療行為が記録されていないといった点で限界があり、さらにランダム化試験ではないため、生存期間に影響しうる変数のうち、今回は測定されていないものがある。その影響が排除できないため、「自宅の方が長生きする」とまでの結論はできないが、これらの知見は、退院して自宅に戻ることが生存期間を縮めるのではないかと心配する臨床医や患者、家族に対して「最期を迎える場によって生存期間が短くなる可能性は低い」という説明に活用できると考えられる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース