プロスタグランジンD2受容体「DP1」が関与

京都大学は10月15日、肝炎で観察される炎症性免疫反応に、肝臓に5%の比率で存在することが知られる肝星細胞に発現する分子が重要であることを発見したと発表した。この研究成果は、同大医学研究科の藤田伴子特定准教授、成宮周特定教授らの研究グループによるもの。米科学雑誌「Hepatology」電子版に8月6日付で公開された。

画像はリリースより

肝星細胞は肝臓構成の細胞のうち約5%を占め、ビタミンAを貯蔵する役割が知られている。この細胞は、肝臓が傷ついた時に活性化してその補修を行うが、一方、その過ぎた活性化が肝硬変の発症に関わることも明らかとなっている。このことから近年、その肝臓における炎症反応への関与にも大きな関心が寄せられていたが、その直接的な証拠については詳細な報告がなかった。

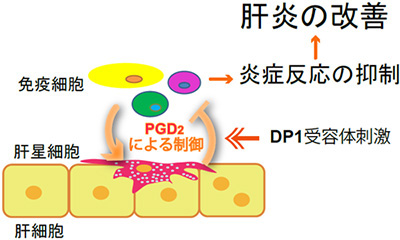

今回、研究グループは、マウスに細菌由来の毒素または、なた豆由来の化合物(コンカナバリンA)を静脈注射し、急性肝炎を発症させた。その際、肝星細胞に発現するプロスタグランジンD2受容体のひとつであるDP1を刺激する物質を投与すると、肝炎が劇的に改善したという。反対に、DP1を持たない遺伝子改変マウスでは、肝炎が重症化。DP1は肝臓内では肝星細胞にのみ発現することから、肝星細胞が肝臓局所における炎症反応を直接的に制御していることが示された。肝血流の改善や、リンパ球の肝臓組織への浸潤及び肝細胞による活性酸素産生の減少が、DP1受容体刺激による肝炎抑制のメカニズムと考えられる。

肝炎や肝硬変、肝がんの予防や治療法開発に期待も

今回の研究により、これまでビタミンAの貯蔵細胞として知られていた肝星細胞が、肝炎において「炎症反応の調節」という役割を有することが解明され、新たな治療標的としての可能性が示された。今後、DP1受容体の刺激により活性化される細胞内の分子や、肝星細胞上の他の受容体を標的とした新たな治療法の開発につながることが期待される。

また、同研究グループは、肝星細胞が肝臓での炎症に対して様々なメカニズムを介して関与する可能性が示唆されたことから、今後は、肝炎をおこす物質を実験動物に長期間投与するようなヒト慢性肝炎を模倣するモデルや、肝流の障害による肝炎の疾患モデルを用いて、同細胞の役割を解明していく予定としている。

▼関連リンク

・京都大学 プレスリリース