カルシウム枯渇の指標となる多層化した小胞体膜構造を発見

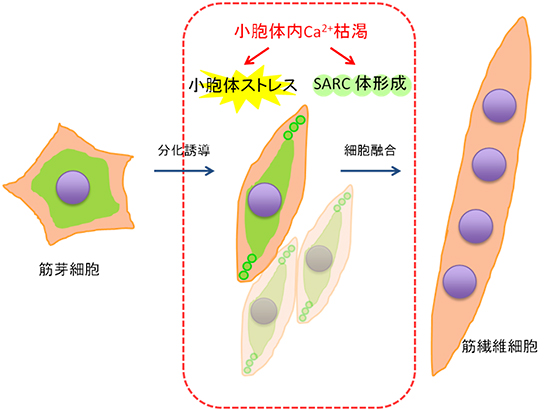

理化学研究所は2月17日、マウスの筋芽細胞内の小胞体を観察し、小胞体内カルシウム濃度の低下が骨格筋形成前に起こり、筋分化のシグナルとして働くことを見いだしたと発表した。

画像はプレスリリースより

この研究結果は、同研究所の中野生体膜研究室の中西慶子元協力研究員(現 理研小林脂質生物学研究室協力研究員)、森島信裕元専任研究員(現 理研小林脂質生物学研究室専任研究員)らによるもの。研究チームは、筋芽細胞が融合し筋肉が作られる過程の小胞体を蛍光標識して観察。その結果、小胞体が部分的に変形して球やリング状に見える特殊な構造(SARC体)が一時的にできることを発見した。このSARC体を解析すると、小胞体内のカルシウムの濃度が低下すると生じることが分かったという。

また、小胞体からカルシウムを放出する出口となっているカルシウムチャネルをふさぎ、カルシウム濃度の低下を防ぐと、SARC体はできず、小胞体ストレスも見られなくなり、筋芽細胞の融合が起こらなくなった。これは、筋肉を作る過程の進行には、小胞体のカルシウム濃度の低下が必要なことを示しているという。

病気や高齢化に伴う筋萎縮の予防や改善に役立つ可能性も

一方で筋肉の収縮は、カルシウムが小胞体から出入りすることで制御されていることも分かっている。つまり、小胞体内のカルシウムは、筋肉を動かしているだけではなく、筋肉を作るためのシグナル発信にも関わっていると結論付けられる。

筋分化過程において、あらかじめプログラムされたカルシウム枯渇が起こるメカニズムを解明すれば、筋分化の制御機構がより詳細に理解でき、さらに筋芽細胞内の小胞体内カルシウム濃度を人為的にコントロールすることができれば、筋芽細胞の融合を促進させて筋肉作りの効率を上げることにつながる。研究グループは今回の発見について、病気や高齢化などに伴う筋萎縮の予防や改善にも役立つ可能性があり、今後に期待が持てるとしている。

▼外部リンク

・理化学研究所 プレスリリース