tPA療法適応患者の約3割、脳梗塞前に抗血小板療法を受けている

国立循環器病研究センターは2月20日、発症前抗血小板薬服用中の患者に対する静注血栓溶解療法の有効性と安全性を解明したと発表した。この研究は、同センター脳血管内科の塩見悠真医師、三輪佳織医長、豊田一則副院長、古賀政利部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Stroke」オンライン版掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脳梗塞の急性期治療として、組み換え型組織プラスミノゲンアクチベーターを用いた静注血栓溶解療法(tPA静注療法)が有効である。tPA静注療法の適応となる患者の3人に1人は脳梗塞発症前に抗血小板療法を受けているとされている。そのため抗血小板療法によってtPA静注療法の効果や出血リスクにどの程度影響があるかを評価することが重要だ。

抗血小板療法はtPA静注療法にどう影響するか?780例対象に解析

そこで研究グループは今回、EOS研究のデータセットを使用して、脳梗塞発症前に抗血小板療法を受けていた患者におけるtPA静注療法の有効性と安全性を詳しく調べた。EOS研究とは日本、米国、欧州、豪の研究グループによる国際共同研究。同研究では、専門的な頭部画像診断を活用して発症時刻が特定できない脳梗塞患者に対するtPA静注療法の適応可能性と治療効果を検討した4つの無作為割付試験と1つ単群介入試験と個別データを統合し、大きなデータベースにしまとめて、統合解析を行っている。

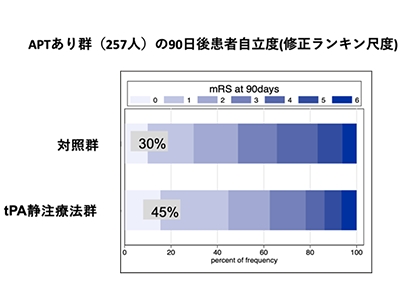

今回の研究では、抗血小板療法の使用がtPA静注療法の効果と安全性にどのような影響を及ぼすかを評価することを目的にEOS研究に登録された脳梗塞患者843例のうち、抗血小板療法の有無記録の780例(93%)を対象に解析。発症から90日後の患者自立度を修正ランキン尺度(0[後遺障害なし]〜6[死亡]の7段階の評価法)を用いて、完全自立の状態とみなされる同尺度の0または1の割合を主要評価項目とし、治療効果を測定した。

抗血小板療法ありのtPA療法、なしに比べて効果2倍強

その結果、抗血小板療法あり群では実薬群45%、対照群の30%が修正ランキン尺度0~1を達成した。オッズ比2.07で統計学的に有意なアルテプラーゼの効果が認められた。安全性評価では、症状の悪化を伴う頭蓋内出血(症候性頭蓋内出血)は抗血小板療法あり群で5.6%、抗血小板療法なし群で1.1%の結果だった。抗血小板療法を受けていた患者では出血リスクがやや高い傾向だったが、これはこれまでの脳梗塞治療の臨床試験で報告されている範囲内の発生率(2〜7%)であり、tPA静注療法のリスクとベネフィットのバランスを大きく損なうものではなかった。同研究結果は、専門的頭部画像診断で選択した発症時刻不明の脳梗塞患者で、tPA静注療法が抗血小板療法の有無に関わらず有効であることを示している。

具体的な抗血小板療法内容・用量の影響など、詳細分析が必要

今回の研究は、EOS研究の副次解析として実施した。EOS研究に統合した4つの無作為化比較試験(RCT)の1つであるTHAWS試験は日本医療研究開発機構の研究助成を受けて、国循を中心に国内多施設共同で行った。この研究では、登録された患者の発症時刻以外の条件に関しては、tPA静注療法のガイドラインや適正治療指針を遵守することが前提になっていることに注意が必要だ。また、具体的な抗血小板療法の内容や用量の影響について詳細な分析を行っておらず、またカテーテルを用いて血栓回収療法を併用した症例は含まれていないため、今後のさらなる検証が必要だ、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース