モデル動物作製が困難、新薬開発に向けた研究が進まない要因に

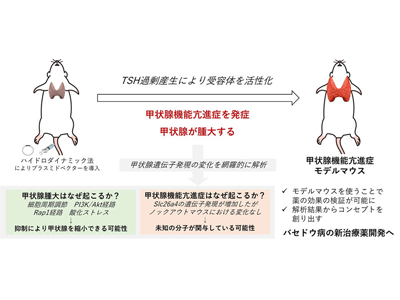

京都大学は12月16日、独自に甲状腺機能亢進症モデルマウスを作製し、このマウスの甲状腺を詳細に解析した結果、甲状腺機能亢進症において生じるさまざまな変化を捉えることに成功し、さらには未知の分子がその発症に関与している可能性を見出したと発表した。この研究は、同大医学研究科の山内一郎助教、岸本曜准教授、稲垣暢也教授(現:田附興風会理事長)らの研究グループによるもの。研究成果は、「iScience」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、さまざまな症状と身体機能の異常を引き起こす病気。バセドウ病はその主要な原因であるが、ホルモンの分泌を抑えるために抗甲状腺薬の内服による治療がまず行われる。しかし、副作用が多く、効果が不十分となることもあり、しばしば治療が困難となる。現在使用されている薬は1940~50年代に開発されたが、以後新たな薬は登場していない。

甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体の活性化は、甲状腺機能亢進症を引き起こす主なメカニズムの1つであり、バセドウ病ではTSH受容体を刺激する自己抗体が産生される。これまで自己抗体の産生を抑える免疫抑制薬の開発に関する研究は行われてきたが、この分野の研究が進まなかった理由の一つとして、適切な実験モデルがなかったことが挙げられる。甲状腺ホルモンの産生には濾胞構造が必要であるが、これを再現できる培養細胞を使った実験手法がなく、また動物モデルも甲状腺機能亢進症の発症が不安定であるなどの欠点があった。

甲状腺機能亢進症を安定して誘導できるモデルマウスを確立

研究グループは、まず新たな動物モデルの作製に着手した。これまでの研究経験を生かし、TSHを産生させるプラスミドベクターを、ハイドロダイナミック法を用いてマウスに導入した。これにより、マウス体内でTSHが過剰に産生され、甲状腺のTSH受容体が活性化された結果、甲状腺機能亢進症とバセドウ病で見られるような甲状腺の腫大を誘導することができた。導入処置翌日から少なくとも4週間にわたって甲状腺機能亢進症を安定して誘導できることも確認し、甲状腺機能亢進症モデルマウスとして確立した。

甲状腺腫大に細胞周期、PI3K/Akt経路、Rap1経路、酸化ストレスなどが関与

このモデルを用いて、甲状腺における遺伝子発現の変化を、トランスクリプトーム解析により網羅的に調べた。まず現在使われている抗甲状腺薬の影響を調べた結果、遺伝子発現への影響はわずかであり、ホルモン産生に関わる酵素活性の阻害が主なメカニズムであるとする従来の学説を支持する結果だった。次に、TSH受容体活性化による影響の解析を進めた。甲状腺腫大のメカニズムとしては、細胞周期、PI3K/Akt経路、Rap1経路、酸化ストレスなどが関与していることが明らかになった。

甲状腺機能亢進症でSlc26a4発現増の一方、直接的には関与せず

甲状腺機能亢進症について、すでに知られている甲状腺ホルモン分泌に重要な分子を検討したところ、Slc26a4遺伝子の発現増加が見られた。しかし、Slc26a4遺伝子をノックアウトしたマウスでもTSH過剰産生により甲状腺機能亢進症が引き起こされたため、Slc26a4は甲状腺機能亢進症の発症に直接的には関与していないことがわかった。甲状腺機能亢進症に関与する未知の分子が存在する可能性が示され、今後の研究に向けた興味深い結果が得られた。

モデルマウス長期飼育で甲状腺に腫瘍発生、甲状腺がんの治療開発にも貢献

トランスクリプトーム解析のデータは、他の研究の参考になると考え、すでに公開している。今回確立したモデルから得られた情報を共有することで、この分野全体の研究が発展することが期待される。また新たに確立したモデルは、安定して任意の時期に甲状腺機能亢進症を引き起こすことができるため、さまざまなマウスに適用できる応用性も強みだ。

「これまで困難であった甲状腺機能亢進症に対する治療効果の検証を可能にした点で、新たな治療薬の開発に大きく貢献できると考えている。現在、甲状腺機能亢進症に関与する未知の分子を特定するため、より解像度の高い解析に取り組んでいる。興味深いことに、このモデルマウスを長期に飼育すると、甲状腺に腫瘍が発生することがわかったため、甲状腺腫瘍や甲状腺がんの治療法開発にもつながるように研究を進めていきたい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る